「アジアの玄関口」である九州の北東部に位置する大分県様。暮らしや産業、行政など各分野での将来を見据えた施策にDXの視点で取り込む先進的な地方自治体として、注目を集めています。会計管理局では『BtoBプラットフォーム TRADE』『BtoBプラットフォーム 請求書』の導入で、消耗品発注システムを構築。消耗品の見積依頼から支払いまでシステム内での完結を実現しました。

ココがPOINT!

-

1

取引業者からの請求書の不備による差戻しが軽減

-

2

請求書の入力作業がなくなり、大幅な時間短縮

-

3

見積~請求のデジタル化で支出負担との照合作業がゼロに

思い描いていたのは、見積から支払までオンラインで完結する消耗品発注システム

大分県は近年、“日本一の「おんせん県」”とのPRも盛んですね。

審査・指導室 室長

大分県 会計管理局 審査・指導室 室長(以下、室長):

九州の北東部に位置する大分県は、全国的に知られる別府温泉や湯布院温泉のみならず、県内16市町村のほぼすべてで温泉がわき出ています。温泉の源泉数・湧出量ともに全国第一位を誇り、泉質もさまざま楽しめるところから「日本一のおんせん県おおいた」をキャッチフレーズにしました。

また、豊後水道で一本釣りされる「関あじ・関さば」は、水産品として全国で初めて商標登録されたブランド魚で、脂がのって引き締まった身と独特の歯ごたえが特徴です。温暖な気候と海や山などの豊かな自然、四季折々の食材に恵まれ、宇佐神宮、国宝臼杵石仏などの貴重な歴史的文化遺産など、豊富な地域資源もあります。

「別府八湯」

そんな大分県において、私たち審査・指導室は、県の収入金・支出金の出納、国から委託された国費の出納事務及び決算の調製などを行う会計管理局に属し、会計事務が適正に行われているか審査、指導を行っています。

審査・指導室

財務総合システム開発班

室長補佐

大分県 会計管理局 審査・指導室 財務総合システム開発班 室長補佐(以下、室長補佐):

財務総合システム開発班は、会計管理局審査・指導室内の部門のひとつとして令和3(2021)年に設立しました。県では、大分県行財政改革推進計画を策定し、デジタルの力を活用した「社会変革」の実現を目指しています。掲げる目標に、大量・定型作業や全庁共通の事務等におけるICTツール等の積極的な活用による内部業務の効率化があります。

令和6(2024)年度から稼働する新しい財務総合システムの構築とあわせた会計事務の見直しと効率化が、財務総合システム開発班新設のきっかけでありミッションです。『BtoBプラットフォーム TRADE』『BtoBプラットフォーム 請求書』の導入もその一環で、私たちは「大分県消耗品発注システム」と呼んでいます。

『BtoBプラットフォーム TRADE』で庁内における消耗品を発注されているんですか?

審査・指導室

財務総合システム開発班

主幹

大分県 会計管理局 審査・指導室 財務総合システム開発班 主幹(以下、主幹):

調達対象としているのは、10万円未満の物品の購入です。文房具、事務用品やパソコンモニターなどの事務機器、またマスク等の医療用消耗品も含まれます。従来は取引業者に電話やメール、FAXでカタログの番号を伝えて見積依頼をし、事業者側は見積書を来庁して提出したりメールに添付したりしていました。全庁で年間約2万件の支払事務が発生していますが、取引方法は比較的定型化されており、請求データを取り込んだ自動起票が実現できないかと考えたのが導入のきっかけです。

『BtoBプラットフォーム TRADE』導入前はどのような課題があったのでしょうか?

室長補佐:

全庁で行政事務の電子化、ペーパーレス化にも取り組んでおり、会計事務についても電子決裁を導入したため、紙の書類に関する業務は大幅な見直しが必要でした。

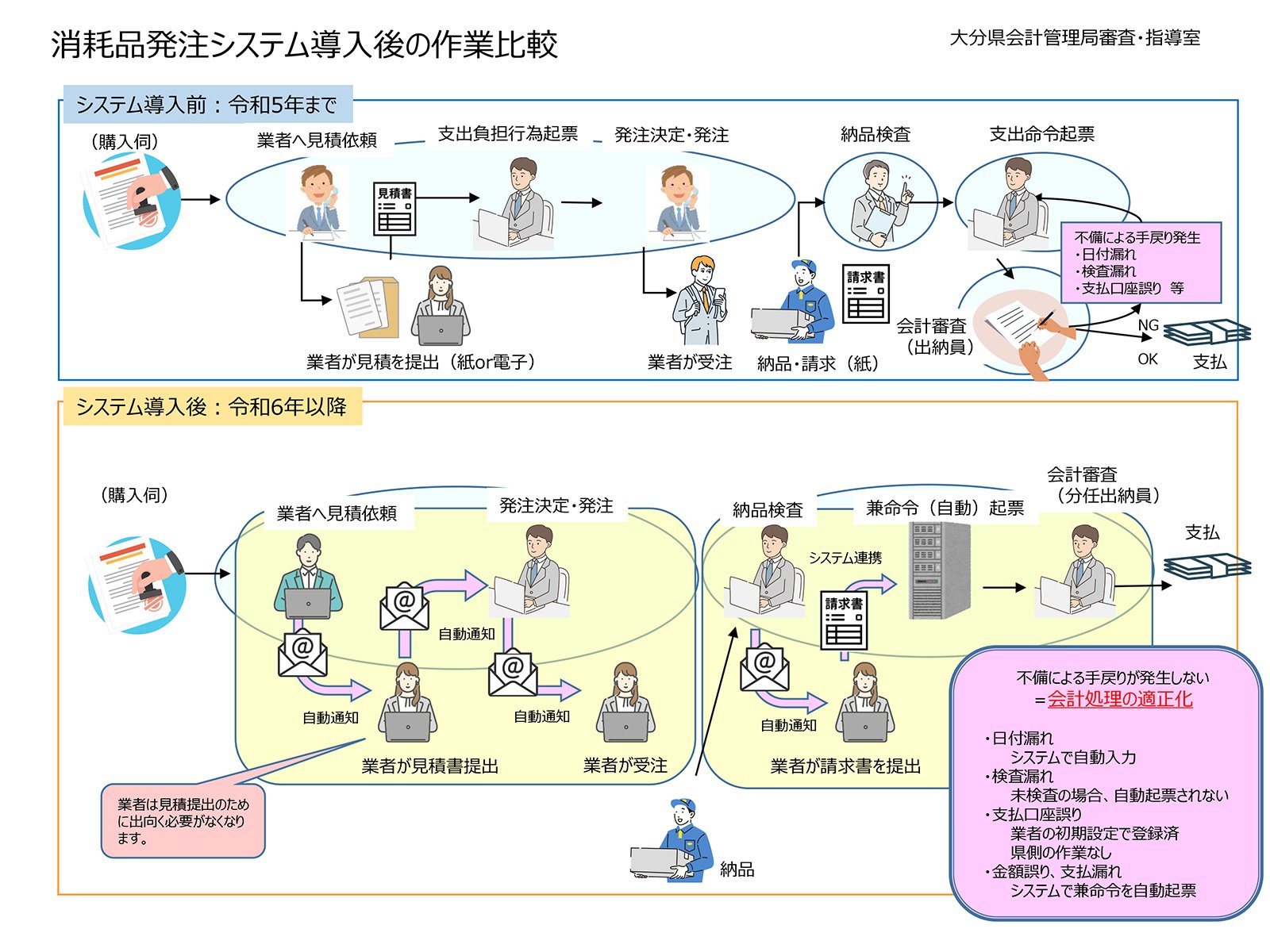

消耗品の発注は、県の200あまりの機関それぞれで各所属担当者が行っています。適正な会計事務を行うには、請求内容の転記ミスや支払漏れなどの人的ミスを減らす取り組みが必要でした。消耗品発注のたびに、見積書をもとに財務会計システムに入力して支出負担行為を起票し、決裁を経て取引事業者へ電話などで連絡します。納品後は検収を経て受け取った請求書情報をシステムに入力し、支出命令を起票していました。入力時に日付漏れや誤記などの不備があると、審査部門の出納員が書類を差し戻し、修正作業が発生します。複数回、差し戻す場合もありました。

主幹:

AI-OCRを利用したRPAの導入を薦める声もありましたが、紙の請求書の読み取り精度が100%でない以上、人の目による確認が必要です。システムを導入したメリットが得られにくいと感じ、他の方法を考えていました。求めていたのは発注者が購買品目を入力し、送信すると取引事業者に発注データが届き、納品されたら財務会計システムにデータが自動で取り込まれるというサイクルに合致するシステムです。

室長:

請求書の電子化、デジタル化への取り組みは多くの自治体でも広まりつつありますが、請求書の受取と支払処理という部分の前段階、消耗品発注からシステム化したい、その発注に関する請求書業務をデジタル化したいと希望していました。

消耗品発注システムに『BtoBプラットフォーム TRADE』『BtoBプラットフォーム 請求書』を選んだ理由を教えてください。

主幹:

当初は、思い描いていたシステムを自分たちで構築しようと考えていました。ちょうどそのタイミングでインフォマート社から『BtoBプラットフォーム TRADE』という新しいサービスがリリースされると伺い、それなら新しい財務会計システムの稼働にあわせて導入できるのではと、話を進めていきました。

室長:

令和2(2020)年の、コロナ禍でテレワークや非接触が強く推奨されていた時期でした。当時の財務会計業務は紙のやりとり中心でしたので在宅勤務ができず、ペーパーレス化を求める動きは一気に加速しました。システム刷新にあたっては、できるだけデジタル化、紙をなくそうということを強く意識しています。

紙の業務をクラウドサービスに移行するにあたり、個人情報などのセキュリティ面への懸念はありました。その点においては、『BtoBプラットフォーム』製品はLGWAN接続(地方公共団体が電子メールやWebページをセキュアなネットワーク上で利用できる仕組み)に対応しており、もっとも安心できました。

室長補佐:

導入検討にあたって、文具用品などの消耗品発注で取引の多い事業者5社ほどに事前にご意見を伺ったところ、前向きな反応をいただけ、システムの利用にも賛同いただく事ができました。ペーパーレス化によって、見積書や請求書のスキャンが不要になる点や、ヒューマンエラーによる書類の差し戻しリスクの低減などに期待感をもたれたようです。また、これまでの紙の請求書の場合、発注のつど五月雨式に支払処理をしていたため、いつ請求した何の支払いなのかがわかりづらかった点も、支払いが月3回にまとまり、定期的な入金状況が確認しやすく改善されそうとの声がありました。

当初60社ほどの事業者との間で取引を開始し、徐々に取引件数が伸びてきているところです。今後事業者の拡大や職員への周知に取り組み、全庁的にデジタル化を進めていく予定です。

本庁の会計事務を効率化しながら取引事業者側のDX推進サポートも

導入にあたってどのような項目を検討・工夫しましたか?

主幹:

クラウドサービス上での取引は本庁初の試みですので、法令や本県の規則と照らし合わせながら、システムの仕様を検討しました。内部規定に関しては、業務の効率化を目的とし、法令に違反しない範囲で柔軟に改正を行っています。たとえば、従前は消耗品発注にあたり、支出負担行為を起票した上で発注し、納品を経て請求書を受領したのちに支出命令を起票していました。現在は、簡素化をはかり納品後に支出負担行為兼支出命令を起票する制度に変更されています。『BtoBプラットフォーム TRADE』の導入は内規の変更後でしたので、財務会計システムへの入力作業が減った上で起票の自動化が実現しています。

また、庁内の消耗品発注に『BtoBプラットフォーム TRADE』の利用を推進すべく、設定マニュアルと発注マニュアルをそれぞれ用意し、庁内の情報共有ポータルサイトで案内しました。加えて、会計事務の担当者会議等でも概要を説明しています。

室長補佐:

審査部門における課題は、大量の会計書類に対し、いかに会計事務の適正性を維持しながら審査していくかです。『BtoBプラットフォーム TRADE』『BtoBプラットフォーム 請求書』を併用して活用する事で、請求書の記載される金額や債権者、口座情報等の不備は防止できます。確認項目の正確性が担保され、消耗品にかかる会計書類の審査を簡略化できるため、支払いまでの工程も見直しました。

導入の効果はいかがですか?

主幹:

先ほど室長補佐が申し上げました、審査の簡略化が今回の1番大きなポイントです。私ども審査・指導室の審査員は、請求書に記載されている金額や口座情報のチェックをしていましたが、『BtoBプラットフォーム 請求書』で届く請求書では不備がないため、審査員から審査権限を一部切り離し、各所属の係長に付与しました。制度上は出納員が審査・支払処理している流れですが、仕組みとしては、受領した請求書に対して科目を入れ登録ボタンを押せば、支払いまで自動化されています。本庁の審査・指導室の審査担当者の作業時間は短縮されています。

室長:

『BtoBプラットフォーム TRADE』を通じた消耗品発注に関しては、見積依頼から見積書の提示、発注、納品、検査、支払いまでがすべてシステムで完結し、完全ペーパーレス化が実現しました。庁内の業務効率化はもちろん目指すところですが、同時に取引事業者側でも、自社の既存システムと連携させ、入力作業など業務負荷を軽減するなど、会社の効率化につなげてもらいたいです。地元企業が取り組むDXの一助として展開してもらえたらと考えています。

地方自治体の会計事務効率化の先例として

今後の展望をお聞かせください。

室長:

目下の目標は利用件数を増やすことです。対策として、職員にデジタル化のメリットや実際に利用されている事業者側の声を知ってもらうことで利用促進をしていきます。機能や運用方法についてもどうすれば職員が使いやすいと感じるように改善できるかを考えていきたいです。行政事務の効率化は、今後も引き続き取り組んでいく必要があります。中でも、会計事務の効率化は地方自治体共通の課題です。大分県は大量・定型の支払事務の省力化への挑戦、第一歩を踏み出しました。「大分県消耗品発注システム」を、他自治体の参考になるようなシステムに育てていきたいと考えています。

※掲載内容は取材当時のものです。