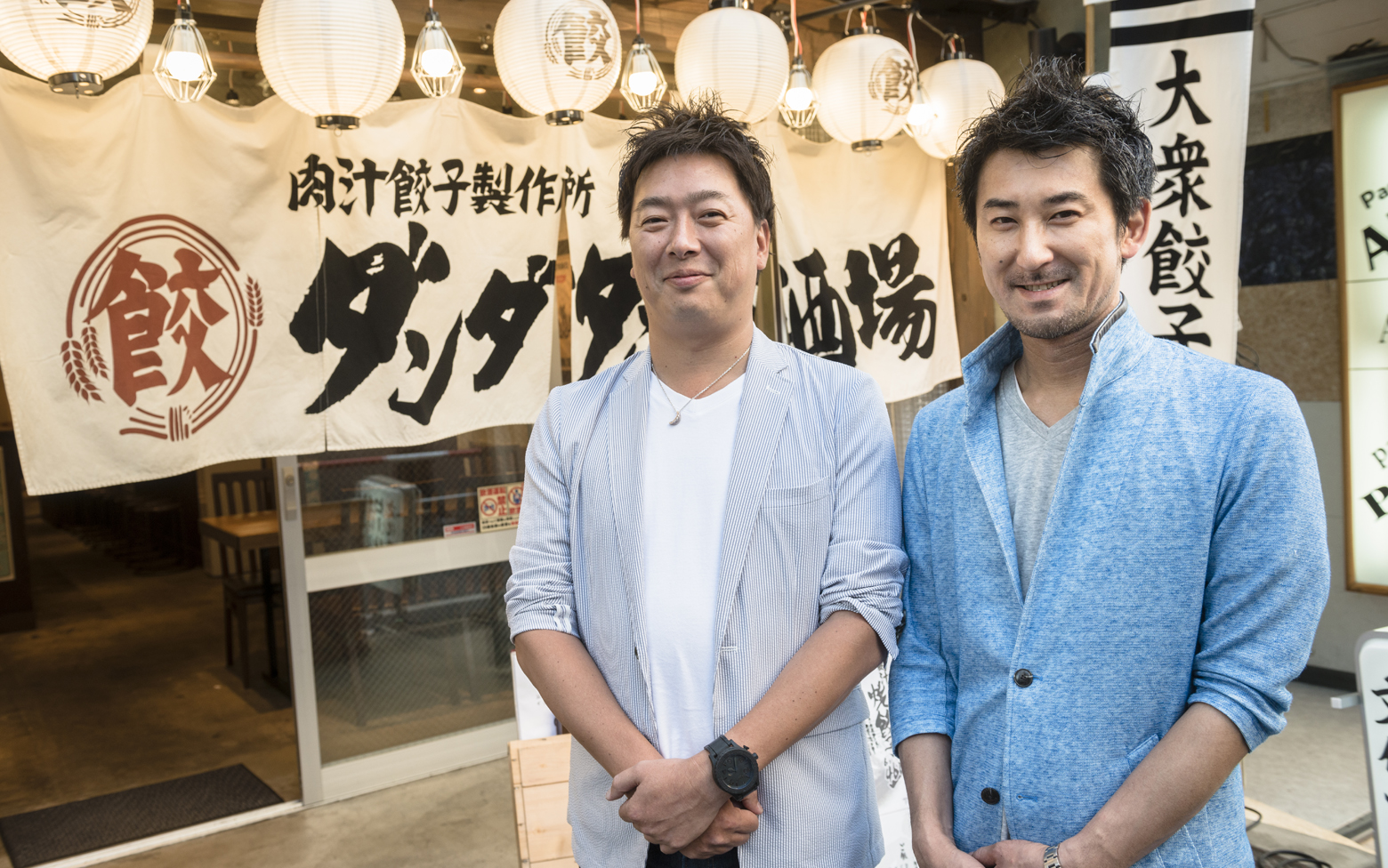

代表取締役社長 井石 裕二氏と取締役副社長の地元、東京・調布市中心の飲食店経営からはじまった株式会社NATTY SWANKY(現:株式会社ダンダダン)様。

2011年オープンの「肉汁餃子製作所ダンダダン酒場」は、直営店・FC(フランチャイズ)店ともに急成長を遂げています。店舗数の拡大に合わせて増える業務をどう減らし、人材育成へ注力しているのか、その取り組みを伺いました。

ココがPOINT!

-

1

仕入れ業務を一本化。本部が店舗の発注状況を正確に把握。

-

2

食材一品一品の価格の変動を漏らさずキャッチ。

-

3

余計な手間を減らし、空いた時間は人材育成に注力。

「余計なことはしない」ブレない理念で急成長

「肉汁餃子製作所ダンダダン酒場」(以下ダンダダン)を主体に展開されていますね。

取締役副社長(以下、同):

2011年にダンダダンの1号店をオープンするまでは、餃子以外の業態を4店舗ほどやっていました。今もその店舗はありますが、もう業態としては、ダンダダンしか増やすつもりはありません。

代表取締役社長 井石 裕二(以下、井石氏):

ダンダダンはコンセプトも「餃子とビールは文化です」といたってシンプルで、メニューの内容もオープン時からほとんど変えていません。もちろん多少のブラッシュアップはありますが、メニューを変えたり増やしたりすることは、なるべくしないようにしているのです。

業態をしぼり、メニューも変えない理由は何ですか?

井石氏:

メニューを変えるのは簡単です。しかし、あえてメニューを変えないことで、できることもあります。たとえばサラダの盛り付け方ひとつでも、美味しそうに見える盛り方を、葉っぱ一枚の向きにもこだわって突き詰めていくことができます。

そうやってなるべくメニューをしぼっておけば、調理のノウハウも蓄積され、美味しさも増していきます。ところが頻繁にメニューを変えてしまうと、せっかく覚えたものもまた最初からやり直しになってしまい、料理自体もどんどん薄っぺらくなっていく気がするのです。

またメニューを開発するにしても、他が真似できないものにするためには、その商品のことをずっと考え続けて、魂のこもったものにしなければなりません。ですから、ただ流行っているからという理由で新しいメニューを取り入れるようなことはしませんし、もし入れるなら、それが10年後にも必要なメニューなのかどうかまで考えます。

業態をダンダダンにしぼっているのも同様の理由です。店のことに集中したいので、“やらなくていいことはやらない”を大事にしています。

具体的に、どういうことでしょうか?

井石氏:

会社として手間ひまをかけたいのは人材育成です。いい店をつくるにはいい人材が必要です。そこに集中し、労力を費やすためには、そもそも余計なことをする暇はありません。

現在、社員が約130人、アルバイトも入れると800人で、新たに店を出せばそのぶん人も増えていきます。ただ人が集まればいいということではなく、集まってくれた人を育てるため、人数分の育成の手間や時間がかかっていきます。展開の速度が速ければ速いほど負担も増えます。だからこそ組織を大きくするために、いかにやらないことを増やすかを考えていく必要があるのです。

“やらない”ことを増やすために発注をシステム化

具体的に、やらないと決めたことはどんなことですか?

井石氏:

たとえば、インターネットでの販促があります。まったくやっていないわけではありませんが、それに頼ることはしません。

店のことに集中という点でいえば、店長にはネット上の店舗評価に気をとられてほしくないのです。見るべきはパソコンの画面ではなく目の前のお客様で、そっちに集中してほしい。極端にいえばグルメサイトのクチコミ評価が悪かろうと、地元の常連のお客様でいつでも満席なら、その方がいいじゃないですか。

取締役副社長:

仕入れ先も増やしません。長年のつきあいのある取引先と取引を続けた方が、価格の交渉もしやすいし手間もかからず、お互いメリットがあると思います。さらに発注業務そのものの手間を省くために電子発注システム『BtoBプラットフォーム 受発注』を利用しています。

経営にITを取り入れて効率化することを考えるようになったのは、ダンダダンのひとつの目標だった月商1千万を売り上げる店舗が達成できた頃です。4店舗目のことでした。

効率化を考えたきっかけはあったのでしょうか?

取締役副社長:

当時、私は毎日餃子を握りまくって、店が終わったら社員を車で送り、事務所に戻って夜中の2時から明け方5時くらいまで売上の計算をするような、ほぼ寝られない日々が続いていました。

各店舗の売上金が入った封筒を毎日回収し、納品伝票や仕入れのメモ書きを元に帳簿をつけたり、現金があっているか確認したり。忙しくて銀行に入金に行けないと、集金した売上が事務所に現金のまま、1千万近く溜まっているような状態だったんです。

今後さらに業務を拡大していくことを考えると、これまでのようなアナログなやり方では無理だと思いました。そこでまず、それまで手書きだった伝票をPOSレジに変え、売上はパソコン上で日次管理するようにしました。また、売上金は事務所に集めるのではなく、店舗ごとに銀行ATMに入金してもらい、ネットバンキングでその金額を確認するように変えました。

『BtoBプラットフォーム 受発注』を導入した理由は何ですか?

取締役副社長:

FC(フランチャイズ)展開も視野に入れた拡大をしていく上で、受発注管理を一本化する必要性を非常に感じるようになっていたからです。導入前の発注は電話やFAXだったので、請求書が届いたらそれをエクセルに入力してCSVに変換し、ファームバンキングにデータを送っている状態でした。

すると、同じものを仕入れているはずなのに、店舗によって値段が違っていたり、食材の値上げを取引先が現場だけに伝えていて、こちらにあがってきていないとわかったり。とにかく納品伝票を見るまでは、我々経営陣が把握できないのが課題でした。

私はなにか新しいことを始めようとするときは、必ず信頼できる経営者仲間に相談して評判を聞くようにしています。『BtoBプラットフォーム 受発注』は利用企業も多く、受発注業務をシステム化するなら他に選択肢はないという話が決め手になりました。

効率化で手間をなくして人材の育成に注力

導入の効果はいかがでしたか?

取締役副社長:

同じ商品で値段が違うとか、知らないうちに値上げされているといったことがなくなったのは大きいですね。価格変更の場合は必ず承認という作業があって、確実に把握できますので。

井石氏:

システム化で余計な時間や労力をかけなくてすむようになったので、そのぶん人材育成など、店に立つ人のことに集中できています。

人材育成は、ここまでやれば終わりということはなく、どれだけやり続けられるかです。

10年20年と愛され続ける店作りという理念を1人ひとりと共有したいと思っていても、組織が大きくなると、我々が現場で直接指導するということはできません。

それでも社内全体に同じ理念を浸透させていくとすれば、我々と理念を共有する店長を育てる、店長が現場のスタッフを育てる、そういう手間も時間もかけた方法しかないと思っています。

今後、どのような展開をお考えですか?

井石氏:

今までどおり地元のお客様に喜ばれる店を、一つひとつ作っていくだけです。店舗数を増やしたいわけではなく、1店舗ずつを積み重ねてきた結果が今だと思っています。一時期だけすごく流行って行列ができても3年後なくなっている店では意味がありませんから。

取締役副社長:

『BtoBプラットフォーム 受発注』をもっと使いこなしていきたいですね。実際の運用はもう現場に任せていますが、たとえば『メニュー管理機能』でメニューごとの原価管理をすると、さらなる効率化がはかれそうです。また、電子請求書システム『BtoBプラットフォーム 請求書』も導入したので、請求書も会計ソフトと連動させたりすればもっと楽になるのでは、という可能性を感じています。

※掲載内容は取材当時のものです。