福岡と東京に本社を置く、紙、文具、事務機の商社、株式会社レイメイ藤井様。レイメイブランドの文具メーカーとしても長い歴史を重ねています。ビジネスソリューション事業では、社内で導入し効果を実感したツールを提案する営業手法で顧客の課題を解決。インボイス制度対応に向け、コスト削減と業務効率化を実現する『BtoBプラットフォーム 請求書』は注目を集めているそうです。

ココがPOINT!

-

1

明細の行数が多い請求書のデジタル化で、月3,500枚を削減

-

2

受取側はデータをCSVでダウンロードし利用可能

-

3

業務が集中する月末月初の負担を低減し、時短を実現

130年超の老舗が推進する、バックオフィスDX

事業概要と、所属部署の業務内容を教えてください。

DX 推進部 部長(以下、DX 推進部長):

弊社の創業は130年以上前の明治時代、1890年に遡ります。熊本の地での和紙・洋紙の取り扱いに始まり、紙まわりの文房具類へとビジネスを拡大、時代のニーズに応えオフィス家具、複合機、さらに社内ネットワークやソリューションなども手掛けるようになりました。オフィス開設に必要なものは鉛筆1本からデスク、インフラまでワンストップでご提案できるのが強みです。

現在展開している事業は大きく4つあります、印刷用紙の卸販売を行うペーパースペシャルティ事業、文具・事務用品の卸販売を行うオフィスサプライ事業、システム手帳などのオリジナル文具をメーカーとして製造販売するステイショナリー事業、そして、オフィス家具やコピー複合機等を扱うビジネスソリューション事業です。また、2016年の熊本大震災を期に、ドローン事業も手掛けるようになりました。

取引は福岡本社を基点に、商社としては九州一円、メーカーとしては東京本社を基点に全国、海外にも展開し、あわせて9支店27の営業拠点があります。

DX 推進部は、2022年1月に立ち上げた新しい部署です。ビジネスソリューション事業部が顧客へシステムのご提案をする中で、企業のDXに対する関心の高まりを年々感じていました。特に2020年のデジタル庁発足以降は顕著です。企業規模の大きな会社は独自にDXを進めている一方、我々のお客様の多くは従業員数が100人未満という規模の会社です。レイメイ藤井として、先進的な企業の取り組みを吸収しながら顧客企業に展開していくためには、ビジネスソリューション事業部以外の部署も巻き込んで、もっとDXを全面に打ち出すための新しい部署が必要でした。

私たちはお客様にご提案するソリューションはまず社内に導入して、実際に仕組みやメリット、導入効果を実感した上で販売するというビジネススタイルを目指しています。弊社のDX推進の取り組みを、セミナーや展示会などを通じて社外に発信しています。

『BtoB プラットフォーム 請求書』の導入もその一環として、DX 推進部が主導したのでしょうか?

DX 推進部長:

やはり強かったのは経理部門の意向です。もともと請求書のデジタル化を検討していたところ、おつきあいのある銀行から紹介を受けたと聞いています。私自身は電子帳簿保存法に関するセミナーなどで『BtoB プラットフォーム 請求書』は見知っており、「これからはこうした仕組みになっていくのだろうな」という認識でした。

経理部 経理課 課長(以下、経理課長):

経理部経理課は、各店から上がってきた経費や買掛金の支払い業務、売掛金で回収した手形等を取りまとめる部署です。請求書の封入作業・発送及び売掛金の入金処理等は各店の経理担当者が行っております。

請求書は毎月、主にメーカーからの仕入等で800通ほど、経費等で400通ほど受け取っています。販売に関してはお得意先様に4,000通ほど発行しており、各店の中で取引先数が多い福岡営業部の場合だと、月に1,000通ほど発行しております。

請求の締めは5日毎にありますが、末締めが全体の8割ほどを占め、各店とも月末で締めたら翌月第2営業日に発行業務を行います。その日は終日、請求書の発行に費やされます。お得意先様によっては第2営業日に発送すると遅いので、FAXで別途内容を送付する必要がありました。並行してその他業務もあるため、月末月初の業務の負担を軽減させることが課題でした。

導入にあたり、比較検討はなさいましたか?決め手になった理由があれば教えてください。

経理課長:

他社サービスとの比較でもっとも大きなポイントとなったのは、請求データをCSVでダウンロードできる点です。弊社が請求書を発行するお得意先様には、明細が膨大になる場合もあり、デジタルデータがあれば受領後の処理が効率化できるのではと思いました。自社だけでなく、お得意先様の業務負担が減らせそうだというところは魅力的でした。

また、シェア率の高さも重要です。すでに『BtoB プラットフォーム 請求書』を導入済のお得意先様も多く、「けっこう、みなさん使っているのだな」と感じました。2023年10月にはインボイス制度も始まりますし、電子帳簿保存法やインボイス制度といった法制度にも対応すると聞き、今後も使っていけそうという印象もあって、採用しました。

作業時間の短縮、月3,500枚もの紙の削減を実現

導入の効果はいかがですか?

経理課長:

導入前にお得意先様にアンケートを実施し、1,400社ほどご登録いただきました。現在は月に1,000社ほどに、デジタルデータで電子請求書を発行しています。紙での発行は残っているものの、先ほどの福岡営業部の場合ですと、300社が電子請求書に変わりこれまで郵便局への投函が16時くらいだったのが、14時には行けるようになりました。また、明細を100枚近く印刷していたお得意先様が電子請求書での受け取りになった結果、約3,500枚の紙の削減につながっています。それに、即日メールで届くようになったので、あらかじめ個別にFAXで送信する作業もなくなりました。

私どもとしましても、請求書の電子化への取り組みに関しましては、さらに加速させていきたいと考えています。現在紙で受け取っておられるお得意先様には、継続的にご案内をしていきたいと思っております。

DX 推進部長:

長期化したコロナ禍の中で、テレワークを含め働き方が大きく変化しました。業務のIT化が進み、情報を積極的につかみにいかねばという機運は高まり、顧客企業も敏感になってきたと肌で感じています。これはコロナ禍で起きた変化のひとつです。新しい仕組みやソリューションは、これまでどうしても首都圏で浸透してから数年かけて九州エリアにも広まっていくという動きでした。それが、オンラインセミナーの開催によって、九州・沖縄であろうと場所の制約なく一気に人を集め、首都圏のリアルな最新情報を入手できるようになりました。デジタル化への取り組みも積極的になっています。

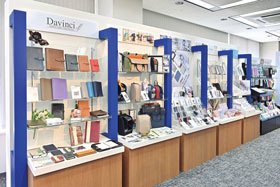

自社で主催するソリューションフェアでも、電子帳簿保存法やインボイス制度に高い関心が寄せられており、『BtoB プラットフォーム 請求書』のブースはたくさんの人が訪れます。

営業はリアル対面が基本ですが、コミュニケーションツールの発達で、たとえば宮崎や鹿児島といった遠方のお客様のオンライン商談に経理部も参加し、システムを実際に使った効果などを話してもらったこともあります。

デジタルデータの活用で目指す業務のさらなる効率化

今後の展望をお聞かせください。

DX 推進部長:

弊社も顧客企業も、DX推進のさまざまな取り組みをしているようでも、実際はまだ遅れている部分があると感じています。アナログな部分がかなり残っており、デジタル化率の向上は今後の課題です。ペーパーレスによるコスト削減は当然のことながら、デジタルデータの活用がDXの要ともいえるでしょう。データの蓄積によって利便性も高まり、業務の効率化が実現します。これからの業務、社会全体がデジタルシフトしていくのは確実であり、効率化を考えるならデジタル化は絶対必要ではないでしょうか。弊社のDXを推進することはもちろん、お客様にも日々の業務の中でデジタル化できるところを探していきましょうというアプローチを、積極的に展開していきたいです。

※掲載内容は取材当時のものです。