関東や中国地方を中心に、「北前そば高田屋」と「ごまそば高田屋」を直営・FC合わせて13店舗、運営する株式会社プロスペリティ1では年に9回ほどあるメニュー改変のたびに、各店舗のレシピや原価管理表の更新を余儀なくされています。

従来のExcelによる管理の限界を感じ、受発注システムと連携してレシピや原価管理ができる『メニューPlus』を導入したところ、管理工数の大幅な削減が実現できたといいます。

従来の課題とその解決の経緯について、営業企画本部商品開発部部長と直営・FC事業部購買部部長にお話を伺いました。

ココがPOINT!

-

1

50時間以上のアップロード待機時間が削減

-

2

画像、動画の活用でレシピの再現性向上

-

3

本部の意図を正しく現場に伝える環境構築

2つの業態、3つのこだわり

事業概要について教えてください。

部長

営業企画本部 商品開発部 部長(以下、商品開発部部長):

1988年設立の会社で、そばを中心に和食店を展開しています。業態は2つ。1つは「北前そば高田屋」というブランドで昼はそば、夜は居酒屋という二毛作の業態で展開しています。もう1つが「ごまそば」を提供する食事に特化した業態で、こちらは「ごまそばと丼 高田屋」「ごまそば高田屋」の2つのブランドを展開しています。

2つの業態に共通しているのが名物の「ごまそば」です。更科粉に、粗さを調整した黒ゴマを練りこんだ独特のそばを店内で製麺して提供しています。

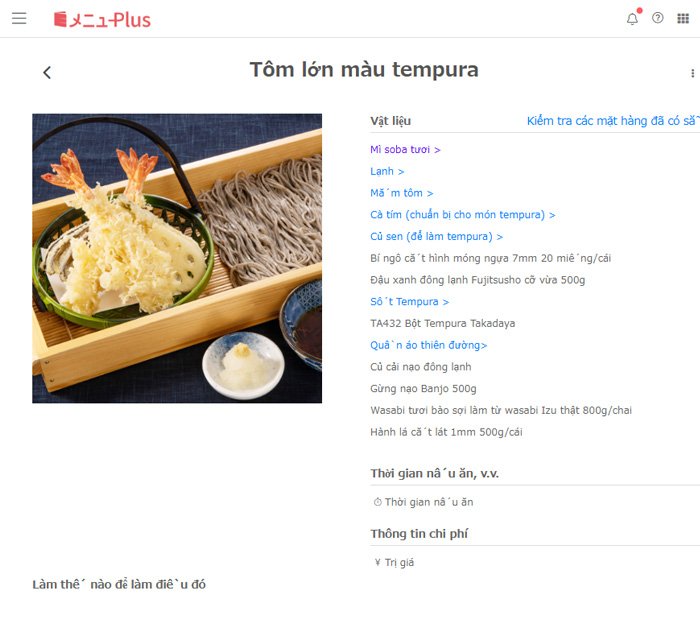

また「美食を創る」「技術を極める」「伝統を守る」の3つをこだわりとして追求しています。「美食」に関しては「ごまそば」のほかに、「てんぷら」「鴨料理」「だし巻き卵」の4つを軸としてメニューを構成しています。店名の「高田屋」は、江戸時代後期の廻船業者である高田屋嘉兵衛をモチーフにしていて、北海道から北陸をまわって京・大阪へとむかう北前航路を由来としています。そのため、メニューも各寄港地の特産品を取り入れようという思い入れがあります。

「技術」に関しては、セントラルキッチンではなく店内製麺にこだわっています。製麺は機械打ちにすることで統一感を維持し、スタッフの技術の平準化も担っています。もちろん技術水準のボトムアップは常に行っていて、スタッフのモチベーションアップにもつながっています。

「伝統」については、食文化としての「和食」を追求していくスタンスを示しています。1つの味や技術に固執するのではなく、時代に応じて進化し続けなくてはならないですが、その根本にあるこだわりや想いは、きちんと継承していきたいと考えています。

Excelによるマスタ管理の属人化に課題

2つの業態ともメニュー改変の頻度が高いようですね。

商品開発部部長:

グランドメニューの変更や季節のメニューの変更も含めて年に9回メニューの変更を行っています。流れとしては、まず基本となるコンセプトとメニューを考案して、そこから原価を割り出し、安定的に供給される食材を吟味します。その後、オーナーへのプレゼンを行い、合格すれば正式なメニューとして決まります。実際に提供する3カ月前にはメニューを決定しています。旬の食材を適正な価格で、安定的に提供していきたいので、メニュー決定の一連の流れは大変ではありますがしっかりと力を注いでいるのです。

管理的な側面での事務作業も煩雑なのでは?

部長

直営・FC事業部/購買部 部長(以下、購買部部長):

もともとは「食材マスタ」というExcelの管理表で食材の原価管理や品目管理を行っていました。この表に、メニューごとに食材を登録して、その番号を元に基準書に落とし込んで一覧表を作っていくのですが、食材の価格が変わったり、入り数や規格が変わったりすると、その都度Excelを修正する必要があります。

Excel作業は私1人で担当しており、なかなかタイムリーに修正が掛けられません。そうなると原価が古いままとなり、全体がおかしくなるという、ヒューマンエラーが日常的に起きていました。他にもExcelのマクロや数式が消えたり、別の場所に入力してしまったりと管理上の課題もたくさんありました。

商品開発部部長:

当時はクラウドサービスを利用し切れておらず、ExcelファイルをPDFと一緒にファイルストレージで送るフローとなっていて、店舗数分のデータを送る必要があります。圧縮してもデータが重いため、データを送り終えるのに何時間もかかってしまうことがありました。

季節メニューなら3時間、グランドメニューだとその3倍です。それが店舗数分ですから50時間では終わりません。ミスによる再送も含めれば、この作業に100時間はかかっていたかもしれません。

購買部部長:

加えてレシピの印刷もあります。グランドメニューでは1店舗あたり40枚ほど印刷します。季節メニューも含めれば全店舗分で2000枚は印刷していました。

『メニューPlus』を導入された理由をお聞かせください。

商品開発部部長:

ヒューマンエラーと管理工数の削減が大きな目的でした。2012年からインフォマートの『BtoBプラットフォーム 受発注』を導入していたので、全体的なイメージやレイアウトについて把握できていたことも安心感につながったと思います。

インフォマートの営業担当から説明を受けたところ、とても使いやすそうだと感じて、すぐに導入を決めました。直感的に操作できるという点が魅力でしたし、それまでクラウド利用が進んでいなかったのも『メニューPlus』で解消できそうだというのも大きな理由です。

言葉がなくても分かるレシピ”への工夫

導入することで、それまでの課題は解消できましたか?

購買部部長:

管理業務を私1人だけでなく、複数人が担当できるようになりました。属人化が解消されたと思っています。システムで管理されるので、原価の更新漏れがなくなり、ワンタッチで変更できるのが便利です。

データ送付に費やしていた100時間も、クラウド管理となったことでゼロになり、レシピもタブレットで閲覧可能ですから、2000枚印刷していた紙が、いまは1枚もありません。

全体的に工数が減ったことで、スタッフそれぞれの負担も減少しました。何より自動化されたことで、ヒューマンエラーも少なくなっています。

商品開発部部長:

想定外の効果もありました。以前は食材に関する商品知識など大切な内容については、印刷して店舗で閲覧できるようにしていましたが、すべてレシピ内に盛り込んだのです。これがスタッフの調理だけでなく、接客時の説明にも役立ちました。

また全メニューの画像だけでなく、食材の画像をアップできるようになったのも大きな効果を生んでいます。レシピに入れておけば、言葉では伝わらない細かなニュアンスまでわかりやすく掲示できます。

こうした点が新人教育にも大いに役立っています。調理方法も動画でアップしますが、事前に画像で見せておくことで、出勤初日でも調理器具は何を使うのか、機械はどのように操作するのか、ある程度把握できるのです。従来はベテランスタッフが1人付きっ切りで教える必要がありましたが、今は画像と動画による教育システムで、人による教育をカバーすることが可能になりました。

現場スタッフの反応はいかがでしたか?

商品開発部部長:

料理人は自分の手順こそが大事ですから、最初は抵抗というか不安の声も聞かれました。「かえって作業が増える」「いままでと違うやり方だと効率が落ちる」といった内容です。

そうした声に対して、時代の流れを把握して、より効率的に省力化を進めることが、結果的に作業工数を減らすことになるのだと説明することで、納得していただけました。

それに導入当初の不安材料も、慣れてしまうことで大方の問題は解決してしまいます。作業効率も改善され、修正も早く、確認も簡単。いまでは現場で新たな使い方を提案してくる声が上がるほどです。

購買部部長:

写真や動画中心のレシピにしたことで、老若男女問わず簡単に見られるようになってES(従業員満足度)が明らかに向上しました。外国語にも対応しているので、外国人スタッフも喜んでいます。

商品の再現性を上げて店舗継承しやすく

今後、『メニューPlus』をどのように活用していきますか?

商品開発部部長:

いくつかやりたいことがあります。1つは「商品の再現性向上」のために活用していきたいと考えています。レシピに動画を組み込んでいくことで、これまで人による教育が必要だった部分における人手不足の解消に繋がるはずです。

そして「教育の平準化」です。従業員マニュアルを動画化して、勤怠から調理まで、一括したマニュアル動画を作れればと思っています。業務マニュアル、調理マニュアル、そしてサービスマニュアルなども充実させていくことで、教育の時短が図れ、店舗負担の軽減にも繋がります。

そうすることで「高田屋運営パッケージ」として加盟店希望者に向けて開店時などに利用できます。店舗を継承していく際にも、貢献が期待できます。そのほか整備に時間がかかりますが、こうしたパッケージを翻訳することで、海外展開を狙うこともできるはずです。

自動化が進んでも、人にしかできないことは少なくありません。その「人にしかできないこと」にスタッフの力を注ぐこと。そういう環境作りを進めることが、人手不足に悩まされる飲食業界の課題です。DXはまだ第一歩ですが、その課題解決にむけて有効に活用していきたいですね。

※掲載内容は取材当時のものです。