本記事では契約書の電子締結(契約書DX)についてお話し致します。

令和3年1月の「地方自治法規則の改正」により、地方自治体も電子署名法に基づく電子署名を用いて契約を締結できることになりました。

これを受けて、官民における契約書DXの動きは加速し、現在、全国の地方自治体で電子契約の導入が進んでいます。

しかしながら、契約書DXにおいても、導入・運用までにはいくつかの障壁があります。当社も契約書DXについてのお問合せやご相談をよくいただきます。本記事では、お問合せの多い障壁のについて、考え方や解決策を詳しくご説明しています。

■ 目次

「自治体会計事務等DXに関するアンケート調査」のご報告④

今回は、昨年開催された「第1回GtoB 会計事務等DX研究会」での自治体アンケートの結果から、契約書のデジタル化についてご紹介します。

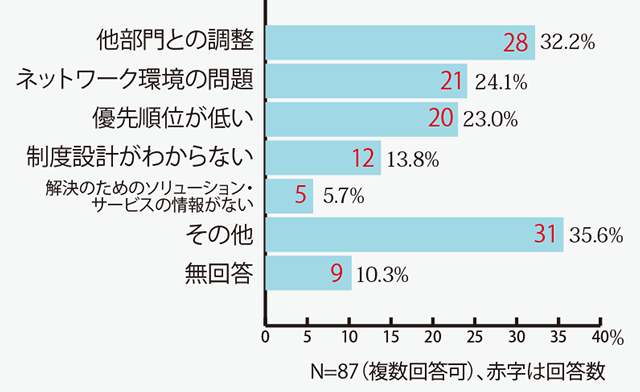

契約書においてもデジタル化への最も高い障壁は「他部門との調整」になります。契約書をデジタルで授受するだけで、その前後の業務が紙のままでは、真の効率化には繋がりません。目指すべき会計事務は、各課による帳票類の作成と管理を一元化した、ワンストップのデジタル化です。

Q1. 帳票類の中で、契約書のデジタル化が優先度が高いと思う理由は?

A. ご回答内容(一部)

- 財務システムのデジタル化に必須

- 着手が容易かつ双方にメリットがあるため

- 他と比べ、デジタル化が進んでいないため

- 印紙コスト削減

- 文書の保存性、検索性向上のため

- 調達コストや事務負担の低減を図ることができる可能性が高いため

- 世の中の電子化の流れへの対応や事業者の事務負担の軽減のため

- 電子契約導入により、事業者及び本市の事務手続きや費用面での負担軽減を図ることができ、また本市のデジタル化の重点取組事項としても挙げている

Q2. 契約書のデジタル化に向けた障壁は何ですか?

また、全ての会計事務がデジタル化されたとしても、帳票ごとに異なるシステムで運用した場合、庁内にも民間事業者にも多くの手間が生まれてしまいます。ワンストップの会計事務DXは共通のシステムを運用することで、大きな効果を得られるのです。

下図は当社のBtoBプラットホーム 契約書を用いた実証実験の検証結果です。契約書の締結・管理を一元化することで、契約業務にかかる時間が平均約67%削減されました。これに見積や請求書もBtoBプラットホームのシステムを運用することで、さらなる効率化が実現します。

実証実験(検証結果)

- ・契約書の製本作業

- ・契約書送付作業

- ・契約書の不備確認

- ・不備による差戻行為

- ・契約書に公印の押印

- ・庁内決裁フロー

- ・民間事業者へ返送

- ・保管、ファイリング

紙での契約締結業務

かかる時間が

- 契約書の製本作業

契約書の不備確認 ※差戻機能で問合せ対応の時間短縮 - ・電子署名、タイムスタンプ

※自動付与 - ・庁内決裁フロー

- ・自動保管

デジタル化した契約締結業務

電子契約のポイント!タイムスタンプと契約書の書面上の日付のズレ

ここでは自治体アンケートの「契約書のデジタル化契約書の書面上に「契約日」の記載を!に向けた障壁」の中から「制度設計がわからない」について詳しくご説明していきます。

契約書のデジタル化について、自治体からよくお問合せをいただくのは

「タイムスタンプ(付与日)と契約書(PDF)の書面上の日付のズレは、どう対処すれば?」

「電子署名とタイムスタンプの確認方法は?」

「電子証明書の登録のしかたは?」

などですが、今回は特にお問合せの多いタイムスタンプ(付与日)と契約書(PDF)の書面上の”契約日”のズレについて、当社の見解をお伝えします。

法律ごとに異なる、契約成立のタイミング

実は、民法と地方自治法の契約成立のタイミングには差異があります。

<民法>

双方の契約当事者の合意があれば良く、契約の成立した日にち、履行開始日についての制約はありません。

<地方自治法>

契約書に記名押印(書面の場合)または電子署名(電子の場合)をしないと契約は確定しません。且つ、署名した日が契約成立の日となります。

契約書の書面上に「契約日」の記載を!

この契約成立の日付のズレを埋めるため、各自治体は民間事業者と契約する書面(PDF)において、「契約日」を合意し、書面で対応しています。

「今回の契約日は●月●日とする」と契約書に記載するのです。これが現在のスタンダードになっています。

総務省に本件を問合せしたところ、「タイムスタンプと契約日のズレについては追求していません。地方公共団体様においては、司法・地方自治法・各会計規則などに基づいて、各団体で適切に判断すべきものと考えています」と回答をいただきました。また、法改正は予定されていないと推察しています。

以上をまとめると、最低でも「契約日」は書面上で合理的に合意しておきましょう。双方で合意形成を図っても、タイムスタンプと契約日の差異は埋まりませんが、訴訟の際、合理的に契約日についての判断がされると考えられます。

当社ではデジタル化の制度設計や運用に関するご質問を常時承っております。お気軽にお問合せください。