Peppolとは、請求書を電子化するデジタルインボイスの国際標準です。Peppolを利用することで、自治体と地域企業双方の業務効率化・生産性向上が期待できます。Peppolについて、仕組みやメリット、海外や国内の取り組みを紹介します。

■ 目次

自治体の請求業務にデジタル化が求められる背景

自治体の請求業務には、受け取った書類の処理や会計システムへの入力、伝票の起票など、多くの工程が必要となります。多くの自治体では、従来の慣行によって紙をベースとした業務フローが構築されており、業務を圧迫する原因となっています。

昨今では、業務におけるデジタル化が叫ばれており、必要性を感じている方も多いでしょう。自治体の請求業務について、なぜデジタル化に取り組まなければならないのか、DX推進と税法対応の観点から解説します。

- 「電子インボイス推進協議会(EIPA)」設立

(※現デジタルインボイス推進協議会) - 「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」

- 「自治体DX推進計画」

- 「デジタル社会形成基本法」「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を含めたデジタル改革関連法成立

- デジタル庁発足

- 日本版 Peppol「JP PRINT」正式策定

- 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

- 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」

- 電子保管及び電子送受信の動きが加速化。

(電子帳簿保存法承認制度・適正事務処理要件の廃止、タイムスタンプ要件・検索要件の緩和) - 2024年1月1日から「改正電子帳簿保存法」により、電子取引でやりとりした書籍のデータ保存が義務に。宥恕措置の適用は、2023年12月31日で終了。

- 請求書の項目として、「登録番号」など3つの項目が追加された。

自治体にDX推進が求められる

産業界を中心に、デジタル技術を活用した事業変革「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の必要性が叫ばれる昨今。政府より「自治体DX推進計画」が公表されるほか、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が制定されるなど、自治体にもDX推進が強く求められています。

日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、少子高齢化により減少すると見込まれており、労働力の不足などさまざまな社会的・経済的課題の深刻化が懸念されています。こうした課題に対応するには、ICTやデジタル技術を活用し、行政運営や企業活動上の業務を効率化する取り組みが欠かせません。将来的に地域社会を活性化していくため、自治体は庁内や地域企業、住民、そして地域社会のDX推進に取り組まなければならないのです。

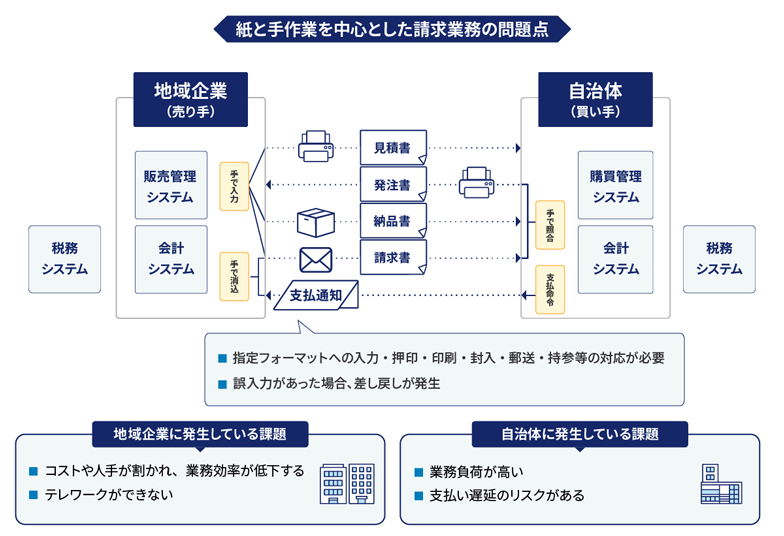

自治体と地域企業の取引には紙が介在することが多く、それが双方の生産性を損なっているのが現状です。一部の業務で紙のPDF化などによる電子化は行われていますが、他のシステムへ連携可能なデータ形式への変換や、データ活用によって業務を大幅に効率化するデジタル化は十分ではありません。新型コロナウィルス対応においても、自治体と地域企業の間で横断的なデータ活用ができていない現状が浮き彫りになりました。こうしたデジタル化の遅れに対して、迅速に対応する必要があるのです。

迅速な法対応が求められる

2023年10月1日から「インボイス制度」が開始され、請求書の項目として「適格事業者番号」など3つの項目が追加されました。また、2024年1月1日から「改正電子帳簿保存法」により、電子取引でやりとりした書類のデータ保存が義務付けられました。

こうした変化に戸惑う組織は少なくありません。業務に紙の書類が必要となる場合、書式のミスや入力漏れ、転記ミスなどが生じるだけでなく、事務負担が増加し請求業務の効率が悪化するリスクもあります。

自治体・地域企業双方の混乱を最小限に抑えるためにも、スムーズに税法対応ができる体制の整備が必要です。具体的には、デジタルインボイスの活用や、クラウドシステムを利用した業務フローの再構築などがあげられます。

自治体の請求業務における課題

請求業務に押印や郵送、持参、納品時の都度発行、指定フォーマットといったルールがある自治体も多いのではないでしょうか。

紙を中心とした請求業務には、さまざまなデメリットや課題が生じます。どのような課題があるのか、自治体・地域企業それぞれの観点から解説します。

自治体に発生しているデメリットや課題

業務負荷が高い

支出伝票は年間数万件に上ることもあるため、手入力や目視確認、書類の管理などに膨大な工数がかかっています。繁忙期には処理が追いつかず審査に時間を要し、迅速な支払いができないリスクもあるでしょう。

また、ミスが起こりやすいため予防策のために、内容確認用の添付資料が増えるなど、さらに工数がかかる悪循環となっています。人力による入力や照合をなるべく減らし、人手を介さない業務フローを設計し省力化することが重要です。

支払い遅延のリスクがある

手入力や目視確認による業務フローの場合、転記ミスや書類の紛失を防ぐことが難しいため、支払い遅延のリスクを抱えます。たとえば、転記ミスによって差し戻しに数日を要し支払い処理が滞ってしまうケースや、担当者が請求書を机の中に入れたまま休暇に入ってしまうケースなどがあげられます。地域事業者と連絡がつかないなど、自治体側の努力だけでは対処できない場合もあるでしょう。

支払い遅延を防ぐには、業務フローから転記作業を減らしたり、請求情報をデータで管理したりするといった対策が有効です。

地域企業に発生しているデメリットや課題

コストや人手が割かれ、業務効率が低下する

自治体宛の請求書は、納品時にその都度発行しなければならないため、企業によっては1か月に数千枚に及ぶことも。各自治体の指定フォーマットへの手入力や印刷、封入、郵送、持参、書類保管といった作業が業務を圧迫しているほか、郵送費などのコストもかかっています。ある企業では、自治体宛の紙の請求書発行に月110時間を費やしているといいます。

請求書と同時にPDFなどのデータ送付を求められることもありますが、紙の提出は免除されず二度手間になることも。また、複数の課とやり取りがある場合、入金された案件がどの案件かわからず、自治体の窓口に支払通知を取りに行くなど、入金消込の照合作業に手間取っているケースも多くあります。

法改正に合わせて、デジタル化に取り組む民間企業は増えており、民間企業同士の取引は効率化されています。一方で自治体との取引では、自治体側がデジタル化に対応していないために業務効率が改善されないケースもあるのが現状です。

テレワークができない

コロナ禍では押印のために出社する「ハンコ出社」というフレーズが話題になりました。実際に自治体宛の請求業務に対応するため、コロナ禍の在宅勤務中にも出社しなければならず、テレワークができなかった企業もありました。2020年の日本CFO協会の調査によると、約4割の経理・財務部門幹部が「テレワーク実施中に出社する必要が発生した」と回答。緊急事態宣言の最中でも紙の請求書が送られてくれば対応せざるを得ない実態が明らかになり、押印文化の課題が再認識されました。

「自治体DX推進計画」の中では、重点取組事項の一つとして「テレワークの推進」があげられており、自治体は地域企業のテレワークを推進する立場にあります。地域企業のテレワークを可能にするためにも、請求業務のデジタル化に取り組む必要があるでしょう。

デジタルインボイスとは

「自治体会計事務等 DXに関するアンケート」(2022年、一般社団法人 公民連携活性化協会・インフォマート)によると、デジタル化の優先度が最も高かった帳票は請求書でした。

昨今では書類をPDF形式にする電子化も増えていますが、その主な効果はペーパーレス化です。システムへの転記や目視確認はなくならないため、大幅に業務効率を改善できるわけではありません。

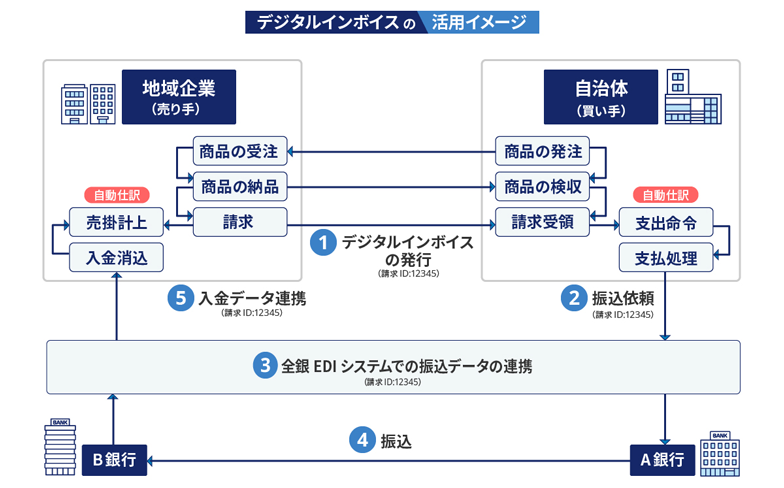

そこで注目されているのが「デジタルインボイス」です。デジタルインボイスとは、構造化・標準化された電子インボイスのことを指します。デジタルインボイスを活用することで、請求・支払・入金消込などの業務で、人手を介さずに取引データを送受信し自動処理を行うことが可能です。

構造化と標準化の意味については、以下のとおりです。

- 構造化…データの順序や記述方法、形式を、ルールに沿った構造に整形すること。構造化されていないと、システム上で自動処理できない。

- 標準化…データの構造を、一定のルール(標準)に合わせて統一すること。標準化されていないと、異なるシステム間で処理できない。

そして、デジタルインボイスの国際標準規格が次章で紹介する「Peppol」です。

国内では、デジタルインボイス推進協議会(通称:EIPA)が普及活動を行っています。インフォマートはその設立発起人の一社であり、幹事法人でもあります。

関連記事:電子インボイスの普及に向けて、国際規格「Peppol(ペポル)」に準拠した「日本標準仕様」策定を決定|株式会社インフォマート

国内自治体での取り組み事例

国内では、請求業務のDX化に向けて実証実験や導入を進める自治体も増えています。A市の取り組み事例をご紹介します。

人口30万人のA市では、「BtoBプラットフォーム」を用いて、支出負担・支出命令業務をDX化する実証実験を行いました。その結果、年間約70,000通の会計書類について、76%の削減効果がありました。

検証目的:消耗品購入の際に発生する金額の不備防止と業務の効率化

検証対象業務:少額物品取引における見積依頼~支出負担・支出命令業務

参加部署:会計課、総務課、財務課、デジタル推進課

削減できる項目:

- 見積依頼~見積取得と受発注業務

- 見積書や受発注業務に関する不備や差し戻し

- 支出負担と支出命令の照合作業

- 財務会計システムへの請求情報の入力作業

- 見積書や請求書の原本保管

Peppolとは

Peppolとは、請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りできるように、文書の仕様や運用ルールを定めた国際標準規格です。ベルギーの国際的非営利組織「Open Peppol」が管理しています。日本では、デジタル庁がPeppolをベースにした「JP PINT」という標準仕様を公開しており、利用を促進しています。

Peppolの利用にあたって、売り手・買い手の双方が同じシステムを使う必要はありません。それぞれがPeppolに対応している請求システムを使用すれば、異なるシステム間でもデジタルインボイスを送受信できます。

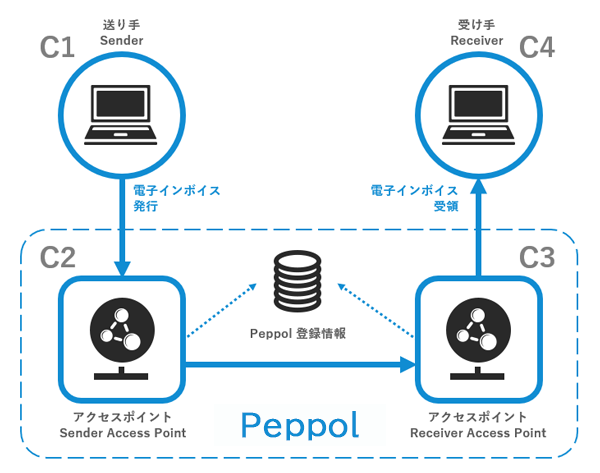

Peppolの仕組み「4コーナーモデル」

Peppolには、「4コーナーモデル」という仕組みが採用されています。送り手(C1)、送り手側のアクセスポイント(C2)、受け手側のアクセスポイント(C3)、受け手(C4)の4箇所を経由し、データを送受信する仕組みです。

送り手(C1)は、自らのアクセスポイント(C2)を通じてPeppolネットワークに接続し、電子インボイスを送信します。すると、インボイスデータが受け手のアクセスポイント(C3)を経由して、受け手(C4)へ届きます。

Peppolネットワーク上のアクセスポイントを経由することで、送り手(C1)と受け手(C4)のシステムが異なっていても、シームレスなデータ連携ができるのです。

海外の取り組み状況

海外では、欧州を中心にPeppolの利用が進んできました。近年、シンガポールやオーストラリア、ニュージーランドなどで導入が進み、2023年12月現在30か国以上がPeppolを採用しています。シンガポールとイタリアの取り組みについて紹介します。

シンガポールでは、2018年に欧州以外ではじめてPeppol Authorityとして「IMDA」が登録されました。日本と同様に義務ではないにもかかわらず、約1年間で参加事業者数が1,500社(2020年3月)から40,000社超(2021年4月)に増加し、急速に利用が広がりました。

一方イタリアでは、デジタルインボイスの利用が義務化されており、新たな試みも始まっています。イタリア・ソレント市イスキア漁協では、地域の独自性を高めるため、魚の取引に関するデジタルインボイスに漁獲地などの情報を含める取り組みが行われています。

自治体の会計業務はこう変わる!Peppolの3つのメリット

Peppolに対応した請求システムを利用すれば、自治体と地域企業間のデジタルインボイスを送受信でき、業務の効率化やミスの防止が期待できます。

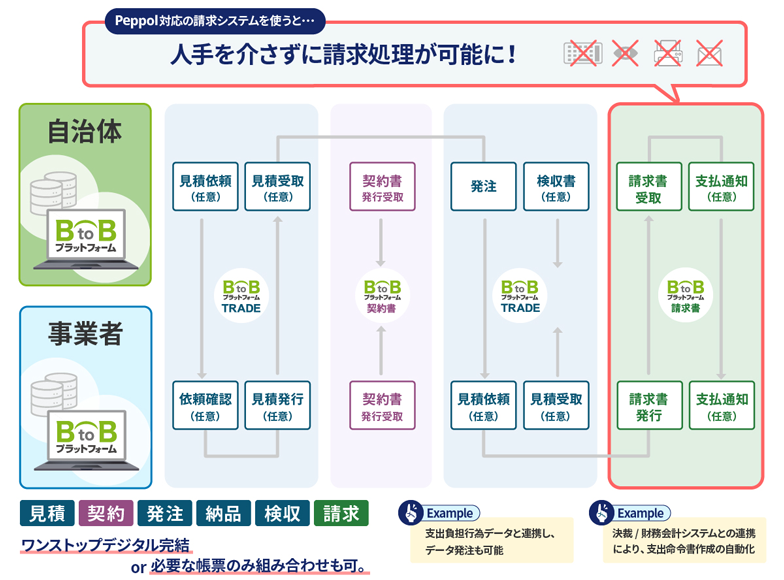

さらに支出負担行為データや財務会計システムと連携すれば、会計・請求にかかる手続きの自動化も可能に。「BtoBプラットフォーム」を使用した場合、見積から請求までの業務フローは下図のようになります。(※「BtoBプラットフォーム 請求書」は、2024年夏頃、Peppolネットワークでのデジタルインボイス送受信が可能になる予定です。詳しくはこちら)

メリットは、主に以下の3つです。

- ① 業務負荷が軽減される

- ② 支払い遅延のリスクが抑えられる

- ③ 地域企業の生産性向上につながる

メリット①業務負荷が軽減される

Peppol対応の請求システムを利用する最大のメリットは、業務負荷が軽減されることです。同じ情報を何度も入力する必要がなくなるほか、請求書が自動で保管されるため、紙を管理する手間もなくなります。

実際にBtoBプラットフォームが行った実証実験では、請求書受取業務をデジタル化した場合、請求処理にかかる時間を平均で69%削減できたという結果が出ました。

※受取請求書、財務会計へ取込、庁内の決裁まで電子化した場合

- ・各部署宛の請求書を配布

- ・請求書の不備確認

- ・不備による差戻行為

- ・支出負担との照合作業

- ・財務会計システムへ入力

- ・支出命令書作成

- ・印刷

・庁内決裁フロー - ・保管、ファイリング

- ・支払

紙での請求書受取業務

かかる時間が

- ・請求書の不備確認

※必須項目指定で入力ミス・漏れ防止

※差戻機能で問合せ対応の時間短縮 - ・支出命令書作成

※TRADEとの連携により支出負担行為~支出命令書の照合作業が0 - ・庁内決裁フロー

- ・支払

- ・自動保管

デジタル化した請求書受取業務

具体的には、以下のような業務やコストを省力化できます。

- 郵送

…請求書・契約書の郵送、返送にかかるコストや、地域企業・自治体間の郵送にかかる日数(不備による差し戻しや返送も含む)を削減。 - 請求書受領

…各課配布~請求書必須項目有無、内容確認、不一致の差戻行為、施設保管分コピー・ファイリング、庁舎へ提出する手間を削減。 - 請求書の差し戻し

…入力ミス、記入漏れを大幅削減。 - 出先機関イレギュラー

…原本、添付物、支出命令書などの原本を庁舎へ提出する手間を削減。 - 請求書の確認・回覧

…請求書、添付物、支出命令書類(予算科目・残額)の確認と逓送や差戻行為を効率化。 - 財務会計システムへの入力

…財務会計システムとの連携により、入力作業を削減。 - 決裁者確認

…請求書、添付、支出命令書類の確認と逓送を効率化。 - 押印申請回覧

…契約書内容の確認から庁内の決裁押印にかかる手間を効率化。 - 保管ファイリング

…文書保管にかかる時間を削減。

メリット②支払い遅延のリスクが抑えられる

転記作業がなくなるため、誤入力による差し戻しなどのリスクが軽減されます。また、見積・契約・発注・請求をワンストップで管理できるシステムを利用すれば、受領していない請求書を簡単に把握できます。請求書はシステム上に自動保存されるため、書類を紛失するリスクもなくなり、担当職員の不在時でも対応が可能に。支払い漏れや支払い遅延の防止につながります。

メリット③地域企業の生産性向上につながる

Peppolの活用は、地域企業の生産性向上にも貢献します。各自治体の指定フォーマットへの手入力、印刷、封入、郵送、持参、書類管理にかかる手間が不要になるほか、入金消込業務もスムーズになり、業務効率が大幅に改善されるでしょう。

また、テレワークが可能となる、入金消込の自動化によって財務状況をリアルタイムで把握できるといったメリットもあります。

まとめ:Peppolは自治体と地域社会の生産性向上を実現する

Peppolの活用によって自治体業務のデジタル化を推進することで、庁内の業務効率化はもちろん、地域企業の生産性向上、ひいては社会全体のDXにつながります。

システムを導入する際には、将来的な業務フローの最適化を考え、会計システムなどと連携できる点、そしてPeppolという標準規格に対応していることを重視しましょう。

インフォマートの 『BtoBプラットフォーム』は見積から請求まで一つのIDで管理ができる唯一のサービスで、すでに100万社以上が導入済み、2024年夏頃にPeppolおよびJP PINTに対応する予定です。見積・契約・発注・請求までワンストップでデジタル化でき、支出負担行為データや財務会計システムと連携すれば手続きを自動化できます。

自治体様に向けて無料での実証実験も承っているので、お気軽にご相談ください。会計業務のデジタル化を進め、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」に向けて一歩前進しましょう。