食品リコールの原因1位は不正表示。事業者の届出が義務化される2021年6月までに対策を

2020年07月04日

消費者の食の安心・安全に対する意識の高まりや世帯構造の変化、食のグローバル化などを背景に改正された食品衛生法。これまで法律上の規定がなかった食品リコール(自主回収)の届出の義務化が新たに定められ、2021年6月までに施行される。

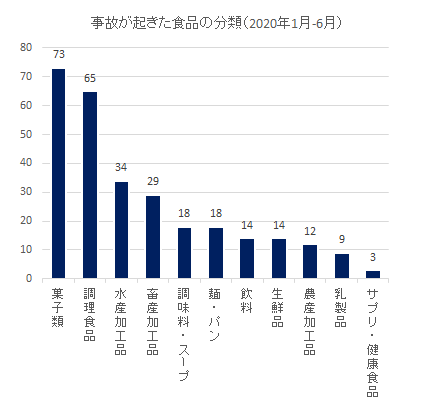

自主回収情報は今後、原則オンライン上で行政に届出て、国のシステムで一元管理、公表される流れだ。では、現在発生している食品事故にはどういった傾向がみられるのだろうか。2020年前半の事故事例をもとに品目や原因を集計してみた。見えてきたものから、予防策を考えてみよう。

改正食品衛生法による食品リコールの届出の義務化

改めて食品衛生法のリコール(自主回収)に関する改正点を振り返ると、自主回収の届出は、これまで自治体の条例にゆだねられていた。

今後は、厚生労働省による情報収集システムの構築などを経て、2021年6月までに義務化される。回収情報を国が一元的に管理し消費者に情報提供することで、健康被害の発生、拡大を防止するのが狙いだ。

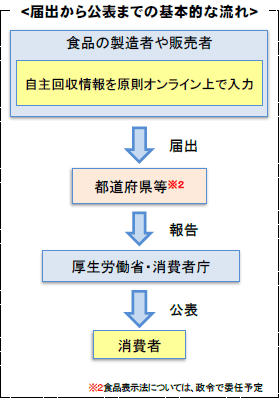

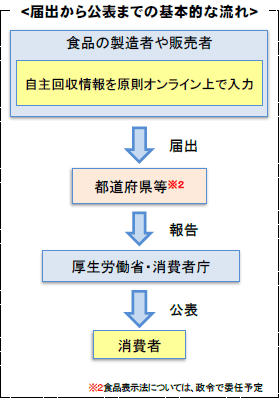

今後は食品衛生法や食品表示法に違反または違反のおそれがある食品の自主回収は、事業者が国のデータベースにリコール情報を入力して届出を行うことになる。 食品リコール届出から公表までの基本的な流れ(厚生労働省・消費者庁)

食品リコール届出から公表までの基本的な流れ(厚生労働省・消費者庁)

今後は、厚生労働省による情報収集システムの構築などを経て、2021年6月までに義務化される。回収情報を国が一元的に管理し消費者に情報提供することで、健康被害の発生、拡大を防止するのが狙いだ。

今後は食品衛生法や食品表示法に違反または違反のおそれがある食品の自主回収は、事業者が国のデータベースにリコール情報を入力して届出を行うことになる。

食品リコール届出から公表までの基本的な流れ(厚生労働省・消費者庁)

食品リコール届出から公表までの基本的な流れ(厚生労働省・消費者庁)

届出が必要な食品の自主回収の例

| 食品衛生法違反 | 大腸菌による汚染や異物の混入等 |

|---|---|

| 食品表示法違反 | アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り |

※具体的な届出事項と届出手続については規定中(2020年7月14日時点)

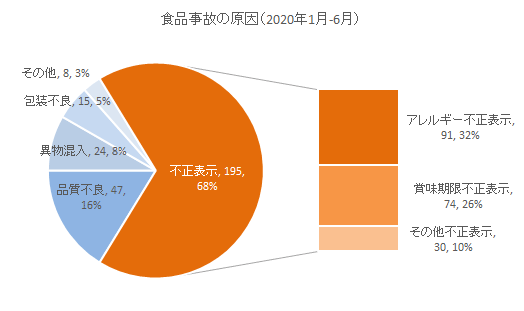

では、実際どういった理由で自主回収が発生しているのだろうか。公表された食品事故情報をもとに、回収対象となった食品類の回収理由を以下にまとめた。食品事故原因1位は不正表示68%

2020年前半(1~6月末)に食品事故情報で発表された食品事故は289件だった。その原因で圧倒的なのがアレルギー表示の欠落や賞味・消費期限の誤表示といった食品表示に関するもので、全体の6割を超えている。

賞味期限を「2020年6月〇日」とすべきところを「2030年6月〇日」と誤表記してしまった、特定原材料の「卵」が欠落したなど、多くは、食品表示法に抵触するため回収するという状況が発生している。

2020年前半(1~6月末)に食品事故情報で発表された食品事故は289件だった。その原因で圧倒的なのがアレルギー表示の欠落や賞味・消費期限の誤表示といった食品表示に関するもので、全体の6割を超えている。

賞味期限を「2020年6月〇日」とすべきところを「2030年6月〇日」と誤表記してしまった、特定原材料の「卵」が欠落したなど、多くは、食品表示法に抵触するため回収するという状況が発生している。

食品分類ごとの回収理由傾向

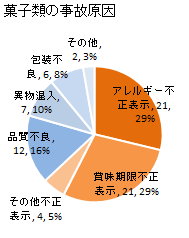

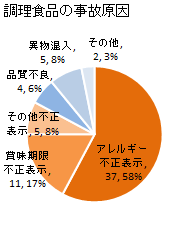

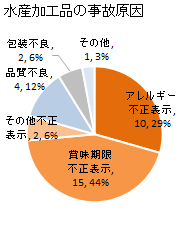

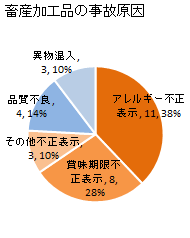

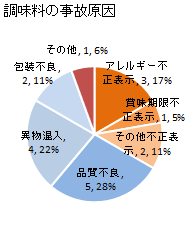

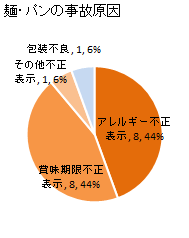

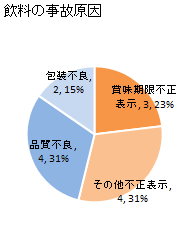

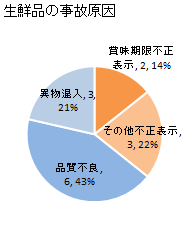

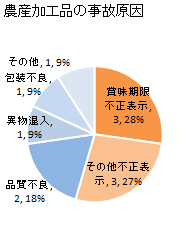

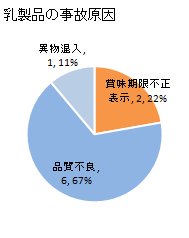

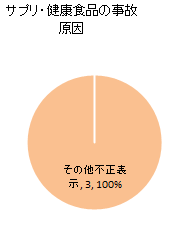

食品分類ごとにみると、特に多いのが菓子類や調理食品だ。多くの原材料から構成されるため、弁当や総菜などで食品事故が起きやすい傾向にある。以下、食品分類ごとの事故原因のグラフを上段左から並べてみよう。

食品分類ごとにみると、特に多いのが菓子類や調理食品だ。多くの原材料から構成されるため、弁当や総菜などで食品事故が起きやすい傾向にある。以下、食品分類ごとの事故原因のグラフを上段左から並べてみよう。

製品の特性上、カビや大腸菌などが発生しやすい乳製品は品質不良が目立つ一方、小麦や卵など用いることが多い麺・パン類は不正表示の割合が非常に高いのが特徴的だ。 生鮮品では規定を超えた残留農薬物や寄生虫アニサキスの検出といった他にない理由で品質不良が発生している。サプリ・健康食品の回収理由はほぼ、根拠のない痩身効果などの不適切な広告表現による。

不正表示の予防第一歩は、商品規格書による情報管理

自主回収に発展するような問題は、起きてから管理するのではなく起こさない対策が求められる。不正表示が発生しない仕組み作りで必須といえるのが、商品のアレルゲンや添加物、原料産地などの情報をまとめた商品規格書の管理だ。

だが原材料の仕入先がいつの間にか情報を変更していたなど、正確な情報管理には相当な労力がかかる。エクセルの管理ではどのファイルが最新版なのか見極めるのが難しく、検索もしづらい。常に最新の正しい情報を共有するには、システムを利用した一元的な管理も有効だろう。

クラウドを活用した規格書の管理システムならいつでも最新情報を共有でき、更新時の転記漏れや誤記入といったリスクもない。できるだけ工程を省力化してミスの発生を抑えるのは情報管理の基本といえる。

品質には何の問題もないのに回収せざるをえない不正表示は、売上の損失だけでなく食品ロス削減の観点からも避けたいものだ。作業工程の見直しで防ぐことができるのであれば、自主回収の報告義務化がはじまる前に、一日でも早く取り組んでほしい。

フード業界の「食の安心・安全」に対応

BtoBプラットフォーム 規格書