近年の飲食業界の市場規模は前年比をやや上回る状態で推移し続けている。一方で、深刻な問題として叫ばれて久しいのが労働者不足だ。飲食業界は他と比べて人材が定着しにくく、人手不足倒産という言葉も生まれている。

人が離れて採用もできないという負のスパイラルから脱却するには、何が必要なのか。サービス業の人不足対策についてノウハウを持つ株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパンへ解決のヒントを伺った。

飲食店のための人手不足スパイラル脱却術(前編)~求人・採用前にすべき組織改革

2019/09/20

日本の労働者と消費者は、20年後に2割、30年後に3割減少

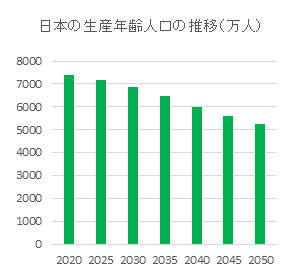

まずは、飲食業界だけでなく、日本全体として働く人の数が今後どれだけ減っていくか知っておきたい。15~64歳の生産年齢人口は、2020年の約7406万人から減少していき、10年後に7%、20年後に19%、30年後の2050年は29%減った約5275万人になると推計されている。

つまり、30年後には働く人もお客様も現在の3分の2にまで減ってしまうということだ。人口減少の問題は自然に解消されることはなく、悪化の一途を辿ることが確実視されている。まずはこの減少幅を把握することが重要だ。

一人あたりの離職コストは100万円以上

次に、企業における人材の離職コストについて見てみよう。例えば、お店のスタッフを一人採用すると、100万円以上のコストが発生するといわれている。この内訳は、求人広告費のほか、就労・教育に要した時間的コストが含まれる。

就業期間が長く役職の高いスタッフほど退職した場合の損失は大きく、店長クラスでは400万円に上ることもある。こういったリアルな数字を目の当たりにすると、「辞めてもまた採ればいい」という考えがいかに無謀かを実感できるだろう。

では、どう手を打てばいいのか。その答えは明確で、「人材が定着する組織を作る」ことに尽きる。次項からは、具体的な方法について考察を深めていこう。

就業期間が長く役職の高いスタッフほど退職した場合の損失は大きく、店長クラスでは400万円に上ることもある。こういったリアルな数字を目の当たりにすると、「辞めてもまた採ればいい」という考えがいかに無謀かを実感できるだろう。

では、どう手を打てばいいのか。その答えは明確で、「人材が定着する組織を作る」ことに尽きる。次項からは、具体的な方法について考察を深めていこう。

| 教育 | 目に見えない時間的コスト |

| 入社準備 | |

| 面接 | |

| 求人準備 | |

| 求人広告÷紹介料数10万~150万円 |

人材が定着する“仕組み”を作る

従業員が望む制度は、教育と評価

人が辞めない組織を作るうえで重要なことは、現場ではなく本社で制度やプログラムなどの仕組みを整えることである。なかでも、お客様と接する機会が多いアルバイトスタッフに向けた仕組みの構築は、多くの飲食店にとって喫緊の課題だろう。

ホスピタリティ&グローイング・ジャパンは、サービス業で働く人に対して“辞めない理由”を聞いたアンケート調査をまとめた。 働く人に聞いた『辞めない理由』

1位「良好な人間関係」と4位「よい労働条件と環境」は、従業員各自の人間性やライフスタイルなど個人的な要因によるところが大きく、仕組みで改善することは難しい。

2位「充実した教育制度」や3位「明確な評価制度」などの制度を整えたうえで、その結果として改善に繋げることが大切だ。

また、もうひとつのアンケート調査「人が辞めない会社の共通点」を次ページに示そう。これは年間離職率が20%以下となる企業の社長に社内制度を聞き、共通項をまとめたものだ。15のアクション項目があるので、チェックしてみてほしい。

人が辞めない会社の共通点チェックリスト

この中から、飲食店におけるスタッフと深く関わりそうなものをピックアップしてみよう。

まず、「1.人事評価制度」。社員・アルバイトの評価制度や賃金体系といった内容は、飲食含めたサービス業全般において、上手く機能している例は少ない。ES(従業員満足)が上がらなければ、CS(顧客満足)も上げられない。ESを上げるには、きっちり従業員を評価することが大切となる。

続いて、「3.教育プログラム」。キャリアや役職などの階層ごとに、教育プログラムが整備されており、ステップアップを望む人に道のりを明確に示せているかどうか。大企業などでは行われているところもあるものの頻度は低かったり、中小企業では実行できていないケースがあったりする。

そして、特に重要となるのが「8.初期教育プログラム」だ。社員(新卒・中途)、アルバイトに関わらず、人材が定着するか否かは、初期教育を適切に受けているかどうかにかかっている。その実行は店長など現場任せになっていないだろうか。

店舗では新人がその日来ることを知らなかった、名札やクリーニングされた制服がない、忙しすぎて放置するなどの扱いをされると、定着率は格段に下がる。実際、本部で受けた研修と現場の実情とのギャップに戸惑いや不安を感じ、1週間内に辞めるケースは多くあるので注意が必要だ。

人が辞めない組織を作るうえで重要なことは、現場ではなく本社で制度やプログラムなどの仕組みを整えることである。なかでも、お客様と接する機会が多いアルバイトスタッフに向けた仕組みの構築は、多くの飲食店にとって喫緊の課題だろう。

ホスピタリティ&グローイング・ジャパンは、サービス業で働く人に対して“辞めない理由”を聞いたアンケート調査をまとめた。 働く人に聞いた『辞めない理由』

| 1位 | 良好な人間関係 |

| 2位 | 充実した教育制度 |

| 3位 | 明確な評価制度 |

| 4位 | よい労働条件と環境 |

| 5位 | 働きやすいシフト |

2位「充実した教育制度」や3位「明確な評価制度」などの制度を整えたうえで、その結果として改善に繋げることが大切だ。

また、もうひとつのアンケート調査「人が辞めない会社の共通点」を次ページに示そう。これは年間離職率が20%以下となる企業の社長に社内制度を聞き、共通項をまとめたものだ。15のアクション項目があるので、チェックしてみてほしい。

人が辞めない会社の共通点チェックリスト

| No | 内容 | 点数 |

|---|---|---|

| 1 | 人事評価制度があり、昇進や昇給の基準が明確になっている | 9 |

| 2 | ライフステージに合わせた働き方の制度(産休、時短勤務など)がある | 9 |

| 3 | 階層ごとの教育プログラムがあり、上を目指す人に道を明示することができている | 9 |

| 4 | 社外から客観的な評価を得ている (例)働きがいのある会社・人気企業ランキング、上場、業界アワードなど) |

9 |

| 5 | 社員の家族にもコミュニケーションを取り、本人が働きやすい環境づくりができている | 9 |

| 6 | 会社の事業計画が社員に公表されており、将来の姿やビジョンを伝えることができている | 9 |

| 7 | 同業他社の社員を講師にした勉強会や外部勉強会参加など、他社との交流の機会がある | 9 |

| 8 | 新入社員(新卒・中途)への初期教育プログラムがあり、店長任せ、現場任せになっていない | 9 |

| 9 | 社内コミュニケーション推進のための仕組みがある(社内報、社内SNSなど) | 4 |

| 10 | 会社負担で自分から進んで受けられる研修やセミナー、視察などの学びの機会がある | 4 |

| 11 | 経営理念があり、トップ、経営陣が率先して実践している。繰り返し学ぶ機会がある | 4 |

| 12 | 経営者、幹部陣同行の社員旅行がある | 4 |

| 13 | 全社総会、フォーラムなど、全社イベントが実施されている | 4 |

| 14 | オーナー経営者とは別に、従業員が目指したいと思えるモデルが身近に存在している | 4 |

| 15 | 社会貢献活動が継続的に行われており、社員にも参加の機会がある(強制ではない) | 4 |

| 合計 | 100 | |

まず、「1.人事評価制度」。社員・アルバイトの評価制度や賃金体系といった内容は、飲食含めたサービス業全般において、上手く機能している例は少ない。ES(従業員満足)が上がらなければ、CS(顧客満足)も上げられない。ESを上げるには、きっちり従業員を評価することが大切となる。

続いて、「3.教育プログラム」。キャリアや役職などの階層ごとに、教育プログラムが整備されており、ステップアップを望む人に道のりを明確に示せているかどうか。大企業などでは行われているところもあるものの頻度は低かったり、中小企業では実行できていないケースがあったりする。

そして、特に重要となるのが「8.初期教育プログラム」だ。社員(新卒・中途)、アルバイトに関わらず、人材が定着するか否かは、初期教育を適切に受けているかどうかにかかっている。その実行は店長など現場任せになっていないだろうか。

店舗では新人がその日来ることを知らなかった、名札やクリーニングされた制服がない、忙しすぎて放置するなどの扱いをされると、定着率は格段に下がる。実際、本部で受けた研修と現場の実情とのギャップに戸惑いや不安を感じ、1週間内に辞めるケースは多くあるので注意が必要だ。

労働環境の改善も仕組みのひとつに

教育や評価の制度を確立させると同時に、常に労働環境の改善努力を仕組み化することも重要である。減少の一途を辿る人材のパイを、雇う側が取り合っているのが飲食業界の実情だ。「ウチの環境が気に入らないなら他社へどうぞ」などと悠長なことを言っている場合ではない。

長時間労働や各種ハラスメントなど、ブラックな印象を持たれている飲食店の労働環境。一度ついてしまったイメージを一気に払拭することは難しい。しかし、経営者自身が制度を変えることで改善の道は見えてくる。例えば従業員や店舗の休業日を増やしたり、週何日以上勤務という条件を緩和したりするのもひとつの労働環境改善だろう。

また、セルフオーダー端末の導入や会計時のキャッシュレス化、調理の簡素化、予約対応や食材発注のシステム化などで、少しずつ作業時間は短縮できる。少数精鋭の体制が組めなくなっている現代においては、短時間でもしっかり働いてくれる人材を一人でも多く確保して繋ぎ止めるという考え方も必要だ。

後編では、飲食店で人材が定着する具体策について解説する。

長時間労働や各種ハラスメントなど、ブラックな印象を持たれている飲食店の労働環境。一度ついてしまったイメージを一気に払拭することは難しい。しかし、経営者自身が制度を変えることで改善の道は見えてくる。例えば従業員や店舗の休業日を増やしたり、週何日以上勤務という条件を緩和したりするのもひとつの労働環境改善だろう。

また、セルフオーダー端末の導入や会計時のキャッシュレス化、調理の簡素化、予約対応や食材発注のシステム化などで、少しずつ作業時間は短縮できる。少数精鋭の体制が組めなくなっている現代においては、短時間でもしっかり働いてくれる人材を一人でも多く確保して繋ぎ止めるという考え方も必要だ。

後編では、飲食店で人材が定着する具体策について解説する。

日々の受発注・請求書業務を効率化