新型コロナウィルスの感染拡大防止など昨今の情勢により、テレワーク対応や働き方改革が急速に進み、電子契約を導入する企業が増えています。その一方、電子契約の『起案の仕方がわからない』『導入の流れがわからない』といった不安な声もよく聞きます。

今後ますます普及が予測される電子契約の波に乗り遅れないように、本記事では失敗しない、スムーズな電子契約導入を実現するための『7つのステップ』をご紹介します。

- ■ 目次

-

1.約半数が電子契約導入により「業務負荷削減」「コスト削減」の効果を実感

2.電子契約を導入する際のハードルとは?

3.電子契約をスムーズに導入するための7ステップ

4.まとめ:7つのステップとそれぞれのポイント

5.スムーズな電子契約の導入をするためのサポートプラン

1.約半数が電子契約導入により「業務負荷削減」「コスト削減」の効果を実感

新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業がテレワークに移行し、非対面での業務が日常的になりつつあります。政府が「民間企業や官民の取引の契約書で押印は必ずしも必要ない」との見解を示したことで、「電子契約」は今後ますます普及していくと予測されます。

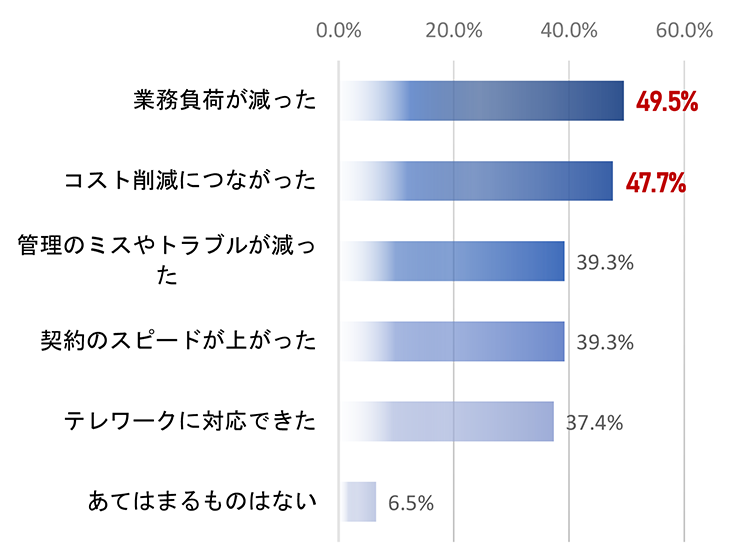

インフォマートが行った調査によると、2021年2月時点で雇用契約において電子契約を導入した担当者の約半数が「業務負荷が減った」「コスト削減につながった」と回答しました。

押印業務だけではなく、契約書の受け渡しや郵送などの業務がなくなったことで契約スピードが上がる、テレワークに対応できるというメリットもあります。

その一方で電子契約を未導入の企業も一定数存在します。いったい何が導入のためのハードルになっているのでしょうか。

Q:雇用契約の電子化による効果について、あてはまるものをすべてお選びください。

※資料:「雇用契約の電子化に関する実態調査【2021年版】」インフォマート

2021年2月12日~2月17日、事前のスクリーニング調査で人事業務を担当していると回答した20代~50代の会社員241名に調査

2.電子契約を導入する際のハードルとは?

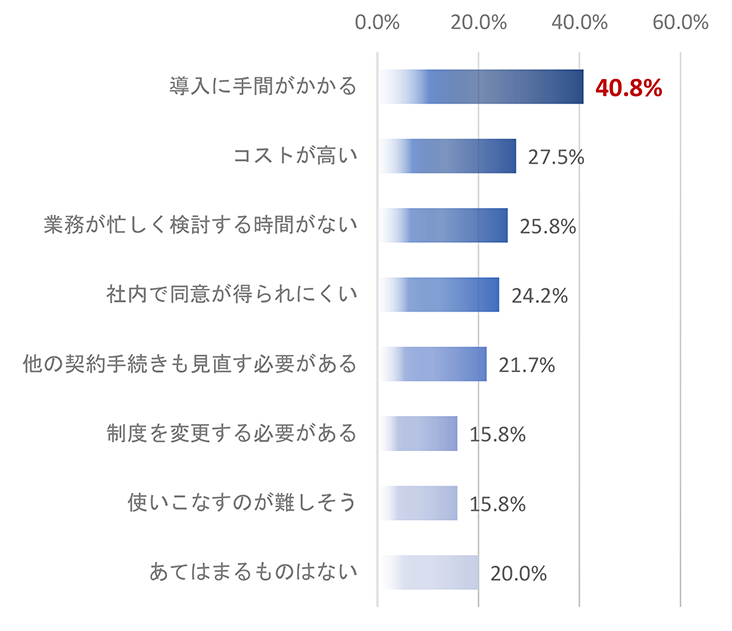

雇用契約を電子化していない理由についての質問にたいし、「導入に手間がかかる」との回答が40.8%を占めました。続いて、「コストが高い」(27.5%)「業務が忙しく検討する時間がない」(25.8%)とあります。

電子契約を導入するには、社内起案や稟議などに必要な調査や資料作成に十分な時間がとれないといった現場の実態が見えます。

調査結果からは、電子契約をスムーズに導入できない理由の多くは下記の3つに集約されることがわかります。

■導入時の手間

■比較検討時の手間

■運用・定着への不安

では、これらを解決するにはどうすればよいのでしょうか。

Q:あなたのお勤め先が「雇用契約」を「電子化していない」理由について、あてはまるものをすべてお選びください。

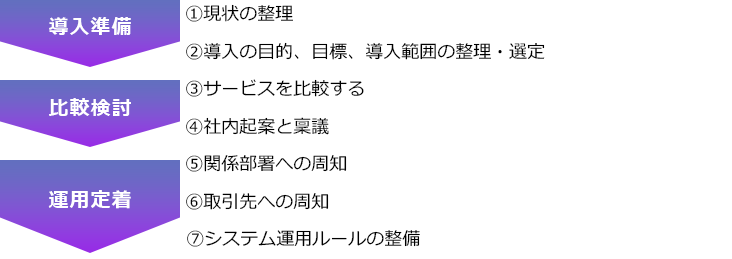

3.電子契約をスムーズに導入するための7ステップ

電子契約には「業務負荷削減」や「コスト削減」といったメリットも多いですが、導入には関係者の負担も大きく、導入後きちんと運用できるのかといった不安もあります。

そこで、業務整理・制度設計・ツールの選定、活用・従業員教育といった観点から電子契約をスムーズに導入するために必要なフローを7つのステップで紹介します。

スムーズに導入するための7ステップ

①ステップ1:現状の契約関連業務を整理する

まずはじめに、現在の契約関連業務について整理します。契約書を取り扱う担当者、契約までの工程・工数、社内フロー、書類の管理方法などから現在抱えている課題を洗い出します。

現状整理を行わないと、電子契約を行う目的や目標などがしっかりと定められず、プロジェクトが思うように進まなくなる場合があります。

- POINT

- 1.現在の契約締結までのプロセスを確認

2.契約書一覧を作成

3.業務プロセスの効率化を考えたフローの見直し無駄はないか、自動化できる部分はないか? など

4.どの程度コストがかかっているのかを試算する

自社の契約関連業務を把握する

■契約書の種類をリスト化、多い契約種別は?

■取引先、管理部署、承認ルート、起案部署、期日管理は?

■年間の収入印紙コストは?

■電子契約の導入によりコストメリット・業務効率化が実現可能かを判断する。

②ステップ2:導入の目的、目標、導入範囲の整理・選定を行う

ステップ①で整理した契約関連業務に関する課題をどのように改善したいのか、どこまで電子化するのか、業務フローや予算を考慮しながらゴールを設定します。

また、契約書の種類が多い、契約書の種類によってフローがそれぞれ異なるなどといった理由から、すべての契約業務をいきなり電子化することが難しいこともあります。その場合は、コスト削減・業務効率化などの成果がありそうな契約書(種別)を対象に電子化を検討すると推進しやすいでしょう。

- POINT

- 導入の目的や目標は稟議起案する際に必須となります。契約書の作成から押印までの時間が4割削減きそうなど、どの様な業務でどれくらい工数やコストが削減できそうか、といった観点で検討しましょう。

③ステップ3:電子契約サービスを比較する

目的や目標が決まったら、自社にあった電子契約サービスを比較します。

(1) 他社の比較ポイント

契約関連業務に付随する承認フローも再現可能か、また電子署名の権限の制限/設定が可能かなど、自社のフローに合った利用ができるか確認します。また、請求書の電子化など業務の拡張可能か、電子帳簿保存法の適応可否も大切なポイントです。さらに、同業界の導入実績にも注目し、他社の運用方法やノウハウ等についてアドバイスなどを受けられる体制が整っているかどうかも参考にするとよいでしょう。

■自社の業務フローに合うかどうか

■費用

■ユーザー数

■機能や使いやすさ

■導入実績

(2) 導入サポートについて

電子契約は導入時に社内規程の変更や顧客への周知などの付随する業務が発生します。導入時や導入後にサポートや提案が受けられる体制が整っているかを必ず確認しましょう。

(3) 電子契約の方式をチェックする

電子契約には2つの形式があり、契約者自信が電子署名する「当事者型」と、契約者間の電子契約サービスが電子署名を行う「立会人型」に分けられます。

信頼性の違いにより、手間とコストも変わります。当事者型は実印、立会人型は認印だと考えるのがよく、契約金額等によって使い分けるのがよいと言われています。たとえば「1億円の契約を立会人型では締結しない」などです。

電子契約の方式の違い

| 当事者型 | 立会人型 | |

| 電子署名 | 自社の公開鍵を使用 | サービスの公開鍵を使用 |

| 運用手間 | 面倒 | 容易 |

| 信頼性 | 高い | 低い場合も |

| コスト | 高い | 低い |

| 印鑑だと | 実印 | 認印 |

④ステップ4:社内起案と稟議を行う

電子契約サービスを比較し、絞り込んだら具体的な社内起案(稟議申請)を行います。電子契約サービスの導入と利用にはコストがかかるため、費用対効果を明確にしなければなりません。

電子契約サービスのなかには、社内起案にあたる資料提供や社内向け導入説明会などのサポートを受けられるものもあります。

- POINT

- 稟議申請時には、業務フローのなかでどの部分を電子化するのか、それによって年間何時間ぐらい工数削減が見込めるのかを記載します。(ステップ①とステップ②がしっかりできていればスムーズにできます)

⑤ステップ5:関係部署への周知を行う

電子契約は総務や法務だけでなく、営業部門など複数の部署で使うシステムです。関係部署への周知を行うことで、導入促進や利用の定着につなげやすくなります。

契約書の締結に関係する部署への説明項目例

1.契約書の電子化による業務フローについて

2.会社と担当者のメリット(契約書の受け渡し・発送・受領確認等の手間が減る、出社不要など)

3.運用に関して(問合せ窓口、スケジュールなど)

※ステップ7 運用ルールの例参照

- POINT

- 説明する際には、「どのように業務フローが変わるか」また「利用者にどのようメリットがあるか」を明確にしましょう。印章規程など各種規程が変更になることについてもしっかり説明をします。電子契約についての問合せ部署なども明確にしておくと社員も安心できるでしょう。

⑥ステップ6:取引先への周知を行う

最後に、取引先への説明は欠かせません。以前と比べて、電子契約の利用が増えてきているとはいえ、まだまだ紙でやり取りする企業も少なくありません。印鑑に慣れている取引先の場合は、不安に感じることも多いでしょう。いざ導入してみると問合せが殺到したということも考えられます。

特に取引の多い重点顧客については、「個別説明会を開き理解を得る」という方法もあります。電子契約サービスのなかには、導入企業だけでなく、その取引先もカスタマーサポートの対象となるものもあるので、そういったサービスを利用すると取引先も安心して電子契約を利用できるでしょう。

- POINT

- 社内向け同様に、「業務フロー」「メリット」「問合せ窓口」などについてしっかりと説明しましょう。

⑦ステップ7:システム運用ルールの整備

円滑に電子契約を運用するために、使い方や役割などの運用ルールを決めておくことが重要です。システムの担当者や電子署名の捺印者、フロー、対象の契約書についてまとめ、誰でもわかるようにしておくことで、円滑に運用できます。右図の参考例の他にも、各社によって承認フローや手順は異なるので、自社の状況に合わせて作成しましょう。

とはいえ、限られたリソースの中で現状整理をし運用ルールを導入前までに決めておくことは大変です。このような整理もサポートしてもらえるサービスを選択すると導入から運用までノンストップで始められます。

- POINT

- 誰がどのフローを踏むのか、毎日何時に承認をするのかなど、業務が滞りなく進められるよう明文化しましょう。

運用ルールの例

| 社内ルール | 参考例 |

| システム会社との窓口 | 総務部 山田太郎 |

| プロジェクト責任者、担当者 | 責任者:総務部 部長職 担当者:総務部 山田太郎 |

| 対象の契約書 | 業務委託契約書、NDA、売買契約書 |

| アカウントの発行 | 総務部から、当サービスの招待を行います。新たに必要な場合は総務部へご連絡ください。 |

| 契約申請の方法 | 同システムの稟議決裁機能を利用します。 電子契約、またはやむなく紙での締結となる場合でも稟議決裁は同システム内に統一します。 |

| 紙での契約文書の取扱いについて | 各部門にて紙文書のスキャンをお願いします。スキャン後、PDFデータと原本はsoumu@***.co.jpにお送りください。 |

| 過去の契約書について | 2020年より以前の文書はスキャンをして当システム内に格納予定です。 |

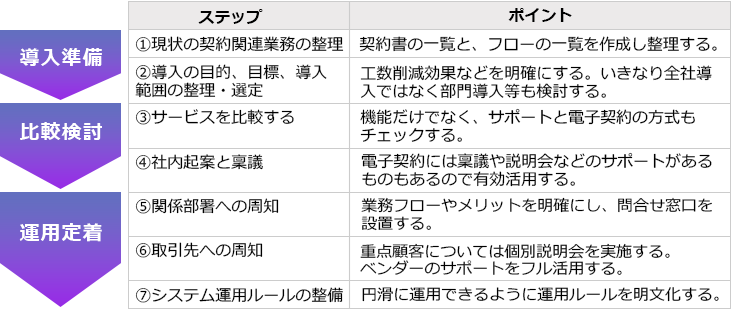

4.まとめ:7つのステップとそれぞれのポイント

これまでの7つのステップとポイントをまとめると下記のようになります。

特にステップ①と②は後の工程すべてに関わってくるため、とても重要です。

これから電子契約を導入する場合は、まずはステップ①から着手しましょう!

電子契約をスムーズに導入するための7ステップ

5.スムーズな電子契約の導入をするためのサポートプラン

「BtoBプラットフォーム 契約書」では、「社内で電子化を進めるリソースが無い」「稼働を手伝ってほしい」といったご要望に合わせて、専門のサポートチームが電子契約の導入を支援いたします。より確実に電子契約の利用をスタートしたい場合には、是非ご活用ください。

※サポートプランの加入は必須ではございません。

立ち上げサポートプラン

貴社および取引先様の必要に応じて、様々なサポートをご利用いただけます。

・社内説明会支援

・専用マニュアル作成

・取引先説明会支援

※上記は一例です。詳細はお問い合わせください。

- 「BtoBプラットフォーム 契約書」の特長

- ・BtoB領域での20年のデジタル化支援実績

・導入だけでなく安定稼働のための手厚いサポート

- サポート内容の例

- ・初期登録や設定支援

・社内、取引先用の専用マニュアルの作成

・社内説明会や取引先説明会

・そのほか利活用についてのコンサルティング

・カスタマーセンタースタッフによるメール、チャット、電話サポート など