コロナ禍・テレワーク・電子帳簿保存法改正など世の中のハンコレスが進む中、総務・法務担当を対象にした調査では、電子契約の導入率は約3割にとどまることが分かりました。新しい働き方が急速に普及する中、なぜ電子契約の導入が進まないのでしょうか?

導入を阻む2つの壁とは?総務・法務担当への調査で明らかとなった実態をもとに解説します。

- ■ 目次

-

1.総務・法務担当に聞いた!電子契約に関する実態調査

2.総務・法務担当の在宅勤務について

3.電子契約の導入状況

4.電子契約導入による効果

5.総務・法務担当が電子契約導入時に困ったこと

6.総務・法務担当が電子契約導入後に困ったこと

7.電子契約導入前後のトラブル対処方法

8.総務・法務担当が電子契約導入時に重視した3つのポイント

9.契約書以外の証憑の電子化について

10.まとめ~電子契約導入を阻む2つの壁とは?

1.総務・法務担当に聞いた!電子契約に関する実態調査

新型コロナウイルス感染症拡大などの影響を受け、電子契約の導入が進んでいます。しかしながら、それでも導入率はさほど高くなっていないのが実状です。電子契約の導入は、テレワークの対応やコスト削減、セキュリティ強化といった面で多くのメリットがあるにもかかわらず、導入が進まない背景にはどのような要因があるのでしょうか。こうした現状を改善していくために、どのように対処していくべきなのでしょうか。

株式会社インフォマートでは、総務・法務業務を担当する会社員に対し、電子契約に関する調査電子契約に関する調査を実施。電子契約の導入率や利用状況などについて聞きました。

調査概要

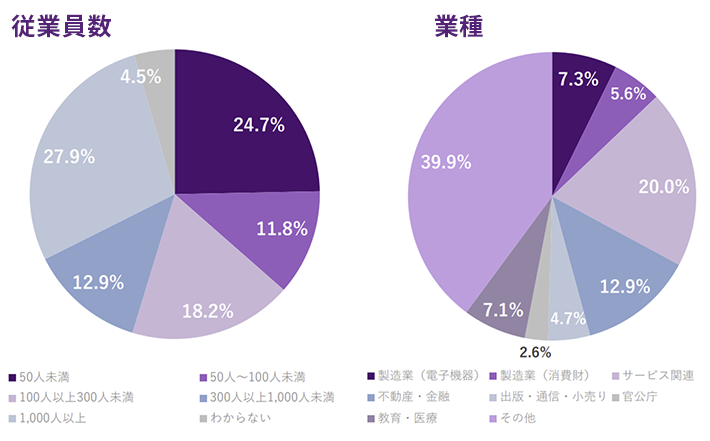

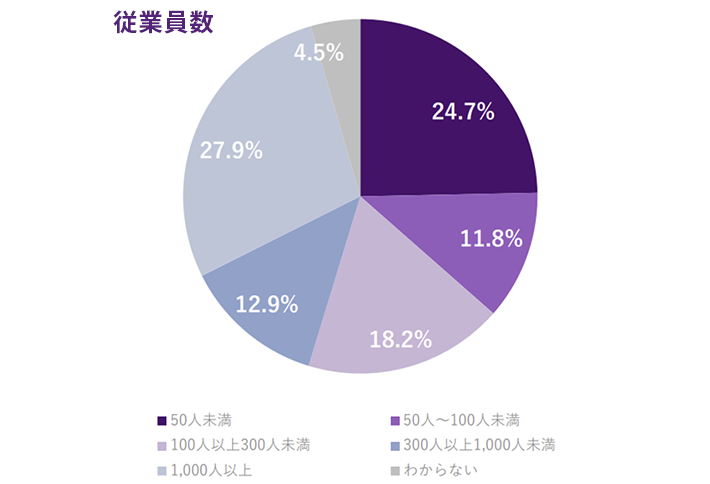

・調査対象:事前の調査で「総務業務」または「法務業務」を担当していると回答した会社員466名

・調査期間:2021年6月30日~2021年7月7日

・調査手法:インターネット調査

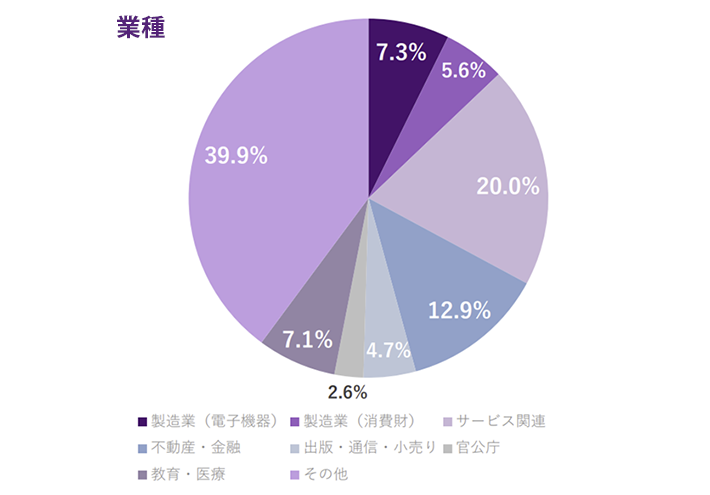

総務・法務担当をしている対象者の属性

電子契約に関する実態調査の結果

今回の調査から、電子契約を導入した企業は、テレワーク対応、コスト削減、セキュリティ効果など多くのメリットを感じていることが分かりました。

また電子契約を導入した企業のうち、3社に2社が2割以上のコスト削減を実現しています。さらに7割以上の総務・法務担当が、電子契約導入により契約締結にかかる業務負荷が2割以上減ったと回答。製本や郵送、押印の手間がなくなる電子契約は、業務の負担を大幅に軽減できることが分かりました。

しかしながら、実際には電子契約の導入率は3割にも満たないのが現状です。コロナ禍にも関わらず、導入率が上がらないのはなぜなのでしょうか? 多数のメリットがあるにもかかわらず、導入が進まない背景にはどのような要因があるのでしょうか?

この調査では、電子契約の導入率が低い要因や、導入障壁を超えるための対策について詳しく取り上げていきます。

2.総務・法務担当の在宅勤務について

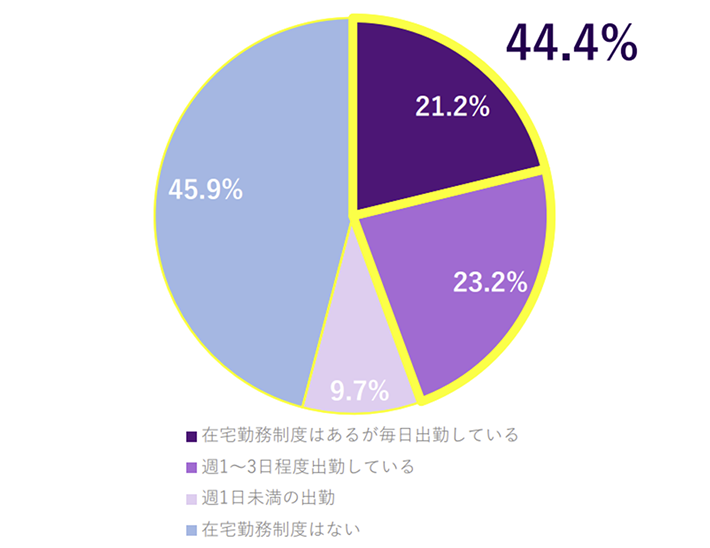

在宅勤務期間中の出社日数はどのくらい?

在宅勤務期間中でも「週1~3日」または「毎日」出社している

事前の調査で、総務または法務業務を担当していると回答した466名に対し、在宅勤務期間中の出勤状況について聞いたところ、「週1~3日程度出勤している」が最も多く23.2%でした。また「在宅勤務制度はあるが毎日出勤している」という人も21.2%存在しており、約半数の人が在宅勤務制度があるものの出社している現状が明らかになりました。

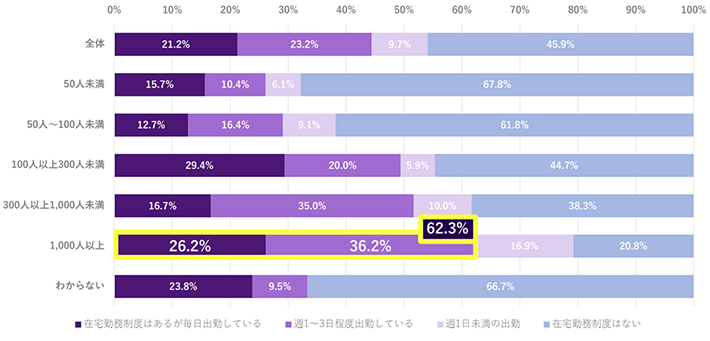

さらに従業員数別でみると、週1日以上出勤している人は大企業ほど多いことが分かります。総務や法務には、出社して行う必要のある業務が一定数あることも影響しているのかもしれません。※総務が出社しないといけない理由(ワケ)は別調査レポート「今総務が取り組むべき『たった2つ』のこと」を参照ください。

次の設問では、電子契約の導入率について見ていきます。

在宅勤務期間中の出社日数※従業員数別

3.電子契約の導入状況

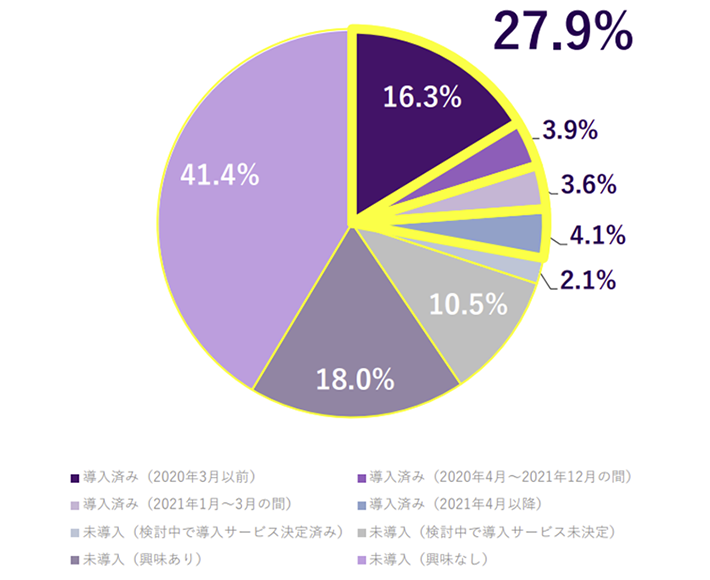

電子契約の導入・検討状況

電子契約導入率は増加傾向にあるものの約3割にとどまる

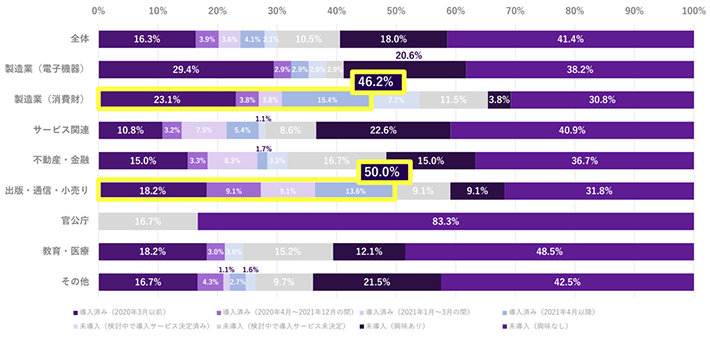

電子契約の導入・検討状況について、「導入済み」と回答した企業は27.9%となりました。2020年9月にインフォマートで実施した調査では18.0%であったことから、導入率は約1.5倍に増加しているものの、約3割程度にとどまっているのが現状です。なお導入済みの企業のうち、2020年4月以降に導入した企業は約4割を占めており、コロナ禍の影響が大きいことが伺えます。

業種別で見ると、「出版・通信・小売り」が50.0%、「製造業(消費財)」が46.1%と高い割合となっています。特に「出版・通信・小売り」では、2020年4月以降の導入が多く(※下グラフ参照)、コロナ禍で電子契約導入が進んだことがわかります。消費財や小売業は、コロナ禍による消費行動の変化を強く受ける業種であり、電子契約をはじめとしたデジタライゼーションに対して関心が高いという理由があるのかもしれません。では電子契約導入した企業は、どのような効果を感じているのでしょうか。

電子契約の導入率※業種別

4.電子契約導入による効果

総務・法務担当が実感する、電子契約導入後の効果は?

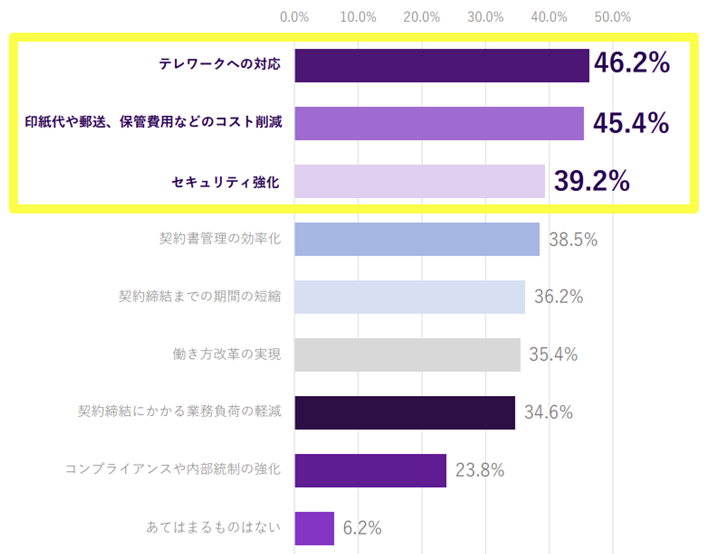

電子契約導入の効果 1位「テレワーク対応」2位「コスト削減」3位「セキュリティ強化」

電子契約の導入によってどのような効果を感じたかと聞くと、「テレワークへの対応」が46.2%で最も多く、「印紙代や郵送、保管費用などのコスト削減」が45.4%、「セキュリティ強化」が39.2%でした。コロナ禍で広まったテレワークに対応できた点を評価するケースが多いことが分かります。※複数回答可能。

また、契約プロセスの電子化は、権限を設定できる、操作ログを管理できるといったセキュリティ強化という点でメリットが多くあります。コスト削減だけでなく、「セキュリティ強化」を評価する声が多いのは、実際に導入してみて、セキュリティ面でメリットを感じている企業が多いからでしょう。

次に、電子契約後のコスト削減効果について詳しく見ていきます。

電子契約導入後のコスト削減効果は?

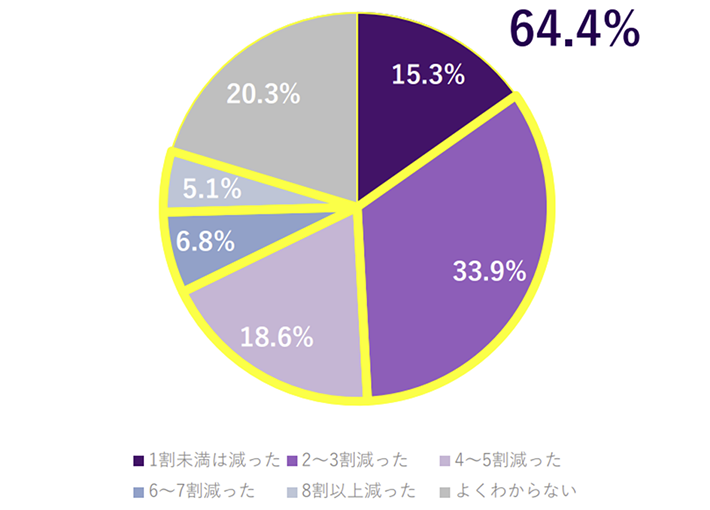

電子契約により3社に2社が2割以上のコスト削減を実現

電子契約導入後のコスト削減効果について、「2割以上減った」という回答は64.4%に上りました。これにより、コストが削減できた企業の3社に2社が2割以上のコスト削減を実現していることが分かります。

印紙や郵送、保管費用など、電子契約の導入によって削減できるコストは大きいため、やりとりする契約書が多ければ多いほど、電子契約導入のメリットが大きくなります。

次の設問では、電子契約を導入することでどの程度、契約締結業務にかかる業務負荷に変化があったのかを見ていきます。

電子契約導入による契約業務の負荷削減効果

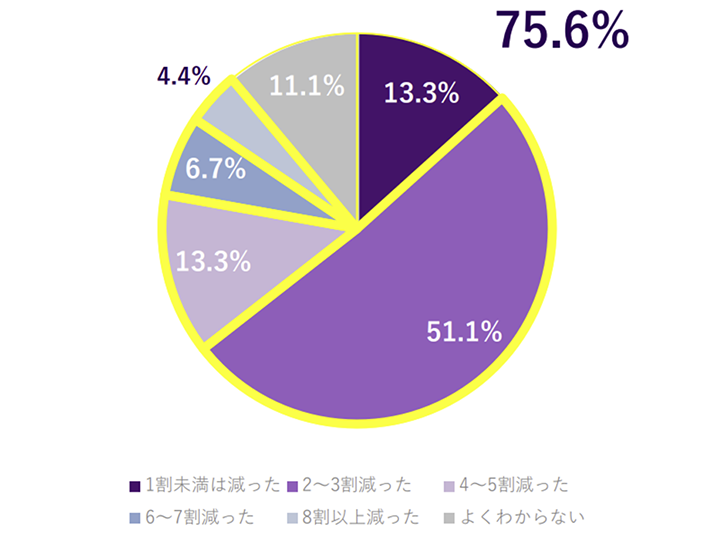

7割以上が契約業務への負荷を2割以上削減

電子契約導入によって、契約締結業務にかかわる業務負荷がどの程度減ったか聞いたところ、75.6%が「2割以上減った」と回答しました。「4割以上減った」という回答だけでも24.4%に上り、中には「8割以上減った」という回答もあります。

契約業務には、製本や郵送、押印など手間のかかる業務が多くあります。それらの業務を省くことのできる電子契約を導入することで、契約プロセスの業務負荷を大きく削減できるのです。

このように一定の導入効果が見られる電子契約ですが、一方で導入時に負担になったことなどはあるのでしょうか。

5.総務・法務担当が電子契約導入時に困ったこと

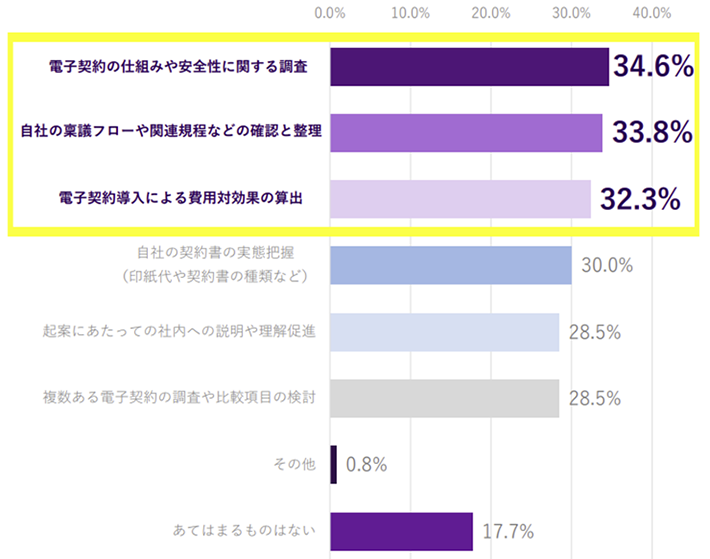

電子契約導入時に困ったこと 1位「電子契約の仕組みの調査」2位「自社の稟議フローや関連規定の確認」3位「費用対効果の算出」

電子契約導入時に困ったこととしては、「電子契約の仕組みや安全性に関する調査」が34.6%で最も多く、次いで「自社の稟議フローや関連規定などの確認と整理」が33.8%、「電子契約導入による費用対効果の算出」が32.3%でした。 ※複数回答可能。

電子契約を導入するには、安全性に関する調査や仕組みの理解、現状の把握など、いくつかの段階を踏まなければなりません。また、導入に当たって稟議を進める上で、必要不可欠な費用対効果の算出を課題だと感じる層も一定数いるとことが分かります。※スムーズな電子契約導入を実現するための『7つのステップ』の資料はこちら。

それでは、電子契約導入後に困ったことについては、どのようなことがあるのでしょうか。

6.総務・法務担当が電子契約導入後に困ったこと

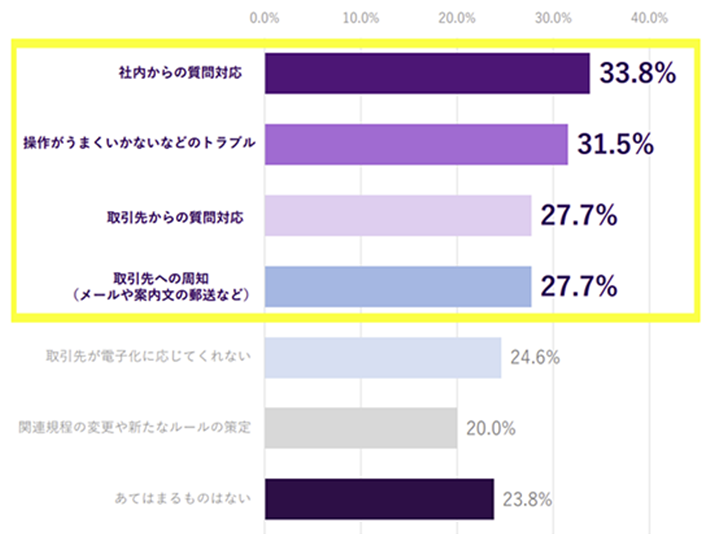

電子契約導入後に困ったこと 1位「社内からの質問対応」2位「トラブル対応」3位「取引先対応」

電子契約導入後に困ったことを聞くと、「社内からの質問対応」が33.8%、「操作がうまくいかないなどのトラブル」が31.5%、「取引先からの質問対応」「取引先への周知(メールや案内文の郵送など)」が27.7%となりました。 ※複数回答可能。

電子契約導入後は、社内・社外問わず、さまざまな質問を受けることが想定されます。総務部門や法務部門がそうした対応の窓口になるケースは少なくなく、「問い合わせ対応」自体が業務の負担になる可能性もあるでしょう。

こうした電子契約導入前後のトラブルについて、総務・法務担当はどのように対応しているのでしょうか。

7.電子契約導入前後のトラブル対処方法

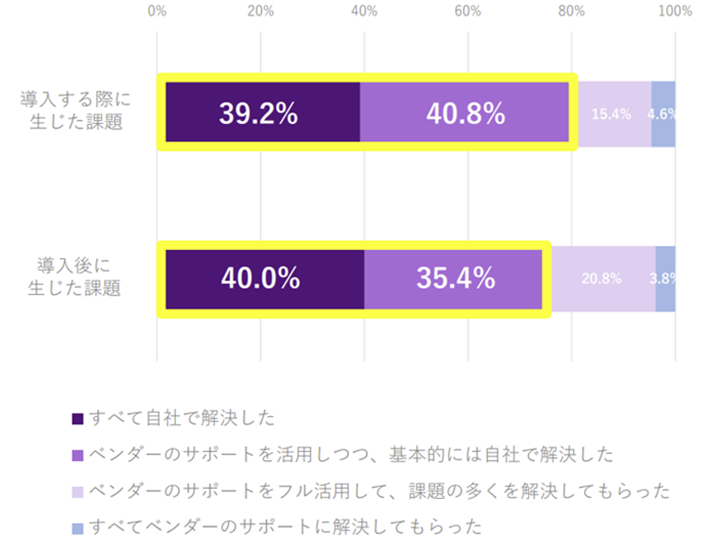

電子契約を「導入する際」と「導入後」の課題はどう解決した?

電子契約導入前後のトラブルや問題は「基本的に自社対応」

電子契約導入前後の課題やトラブルにどう対処したかについて、「導入する際に生じた課題」については「ベンダーのサポートを活用しつつ、基本的には自社で解決した」が40.0%で最も多く、次いで「すべて自社で解決した」が35.4%でした。

また、「導入後に生じた課題」については、「すべて自社で解決した」が39.2%、 「ベンダーのサポートを活用しつつ、基本的には自社で解決した」が40.8%となり、「ベンダーのサポートをフル活用して、課題の多くを解決してもらった」や「すべてベンダーのサポートに解決してもらった」という回答は2割前後にとどまりました。

多くの企業が自社で電子契約導入前後の問題に対処しているようです。

8.総務・法務担当が電子契約導入時に重視した3つのポイント

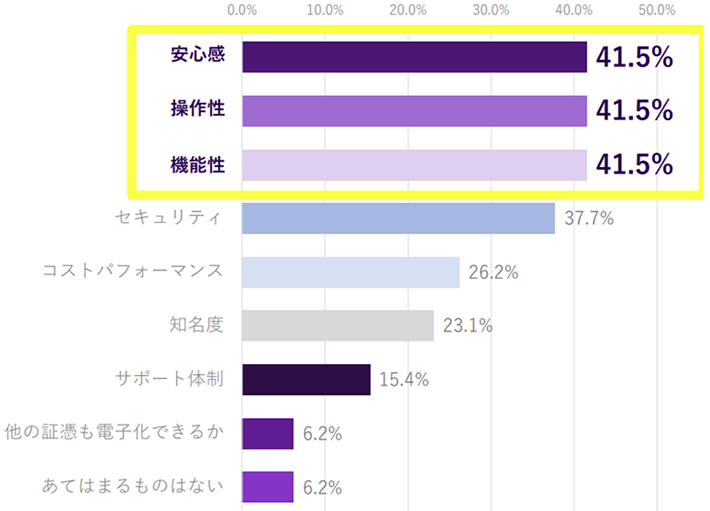

電子契約を選ぶポイントは「安心感」「操作性」「機能性」

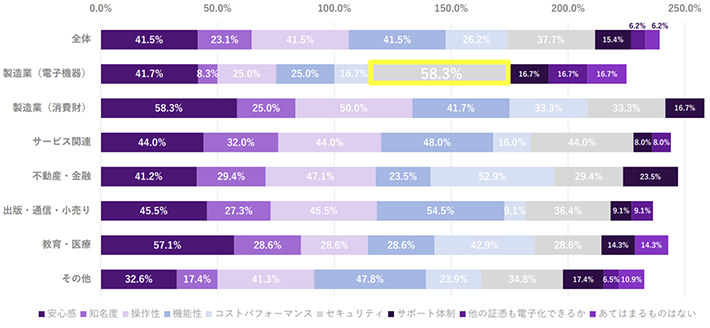

電子契約を導入する際に重視したポイントについて聞いたところ、「安心感「操作性」「機能性」がいずれも41.5%となりました。契約というプロセスを担うシステムでもあるため、機能面や使いやすさに加えて、「安心できるかどうか」が重要視されていることが分かります。

また業種別でみると、製造業で「セキュリティ」の項目が突出していることが明らかになりました。近年、製造業のサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃等の事例がたびたび報告されていることなどが影響していると推測できます。

次の設問では、契約書以外の証憑に関しても、電子化が進んでいるのか見てみましょう。

電子契約導入時に重視したこと※業種別

※あてはまるものを3つまで選択可能かつそれぞれを積み上げているため、割合が100%を超えています。

9.契約書以外の証憑の電子化について

請求書や発注書など、契約書以外の証憑を電子化状況は?

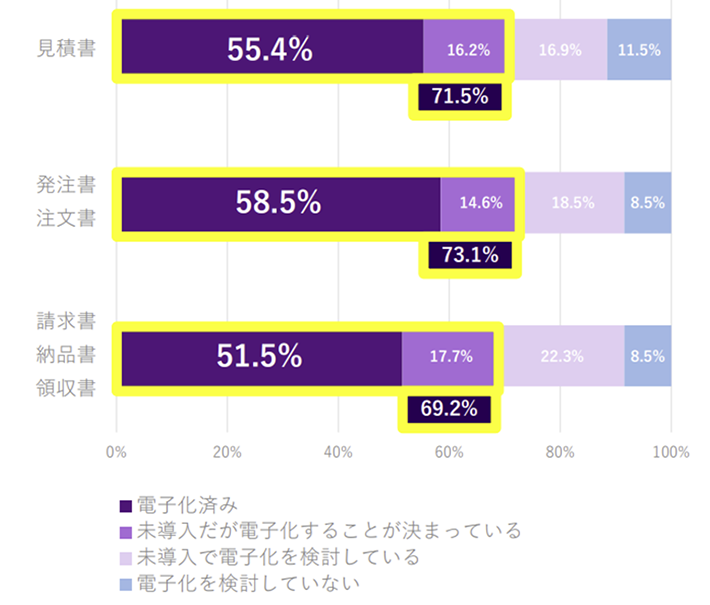

約半数が「見積書」「発注書・注文書」「請求書・納品書・領収書」を電子化済み

ビジネスでやりとりする書類は、契約書以外にも多数あります。電子契約を導入している企業に、契約書以外の証憑の電子化状況について聞いたところ、「見積書」を電子化している割合は55.4%、「発注書・注文書」が58.5%、「請求書・納品書・領収書」が51.5%と、いずれも半数を超える結果となりました。

「未導入だが電子化することが決まっている」まで含めると、その割合は「見積書」が71.5%、「発注書・注文書」が73.1%、「請求書・納品書・領収書」が69.2%にまで上ります。このことから、電子契約を導入している企業は、その他の証憑も電子化しやすい環境であることが伺えます。

それでは最後に、今回の調査結果についてまとめていきます。

10.まとめ~電子契約導入を阻む2つの壁とは?

調査結果から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や政府の後押しもあり、電子契約を導入する動きが加速している現状が見受けられました。また実際に電子契約を導入した企業の3社に2社が、2割以上のコスト削減を実現。さらに7割以上の総務・法務担当者が、契約締結にかかる業務負荷が2割以上減ったと回答しています。そのほかにも、コロナ禍で一般化したテレワークへのスムーズな対応やセキュリティ強化など、電子契約を導入した企業は多くのメリットを実感しているようです。それにもかかわらず、実際の電子契約導入率は約3割にも達していません。理由としては、安全性や仕組みの調査、費用対効果の算出、社内稟議といった導入前の手間や、導入後の電子契約業務に携わる関係者からの質問やトラブル対応など、導入前後にかかる業務負荷が考えられます。

また、電子契約ベンダーからさまざまなサポートを受けられること自体が認知されていない現状も、電子契約導入の大きな障壁になっているのではないでしょうか。

電子契約ベンダーの活用で、スムーズな導入へ。

テレワーク対応やコスト削減、セキュリティ強化を実現するには「クラウド型電子契約サービス」の導入が有効です。ただ今回の調査結果からも分かるとおり、電子契約は社内だけでなく、取引先など関与するステークホルダーが多いことから、関係者への説明や調整コストは想像以上に負担となります。これらの課題を多くの企業が「自社で解決」していることで、電子契約の難易度を上げていると考えられます。

調査結果からは、導入選定時のポイントとして「サポート体制」は15.4%と他の項目より低くなっていますが、重要なファクターであるといえそうです。

そこでポイントとなるのが、新規導入における「電子契約ベンダーのサポート」です。

「BtoBプラットフォーム 契約書」では、新しく電子契約を導入したいと考えている企業向けに、社内向け説明会や取引先説明会の支援をしています。また、費用対効果の算出や稟議書作成のサポートも対応可能です。

電子契約サービスを導入・検討する際には、コストや機能比較ももちろん重要ですが、スムーズな電子契約導入やペーパーレス化のために、「電子契約ベンダーのサポートをフルに活用できるかどうか」もしっかりと確認しておくことをお勧めします。