近年、企業の競争力を高める「戦略法務」という法務の業務が注目されています。法務担当者への認知度や実践企業はどれほどか?20代~50代の法務担当者に、戦略法務と予防法務についての調査を実施しました。法務業務の課題や改善策について、調査結果をもとにご紹介します。

- ■ 目次

-

1.法務担当者に聞いた!戦略法務と予防法務に関する実態調査

2.法務担当者の人数について

3.法務担当者の業務状況について

4.戦略法務に対する認知度

5.戦略法務への取り組み状況

6.法務担当者の「戦略法務」に対する認識

7.「グレーゾーン」に対するガイドライン

8.法務業務における課題

9.法務業務に関する担当者の不満

10.法務のプレゼンス向上について

11.法契約業務のクラウド化に求める効果

12.クラウド型電子契約サービスの利用率

13.クラウド型電子契約サービスの活用状況

14.まとめ~非効率的な契約管理が大きなボトルネックに

1.法務担当者に聞いた!戦略法務と予防法務に関する実態調査

テクノロジーの進歩などにより、あらゆる産業でビジネス環境が大きく変化しています。こうした現状において、企業の競争力を高めようと「戦略法務」という法務の業務に注目が集まっています。はたして「戦略法務」はどのくらいの法務担当者に認知されていて、実践できている企業はどの程度あるのでしょうか。株式会社インフォマートでは、法務業務を担当する20代~50代の会社員に対し、戦略法務と予防法務についての調査を実施。法務業務の実態や課題などについて聞きました。

調査概要

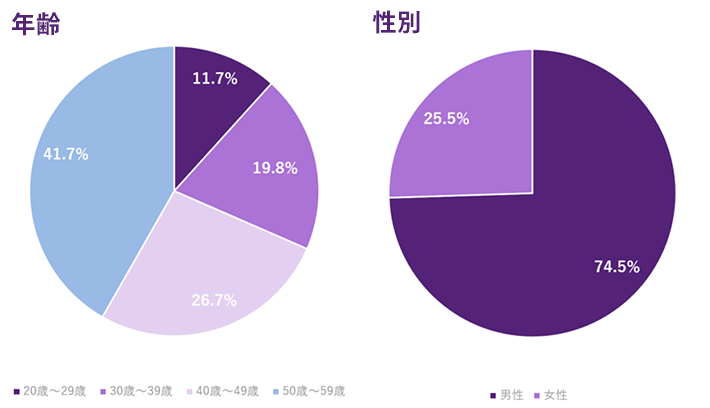

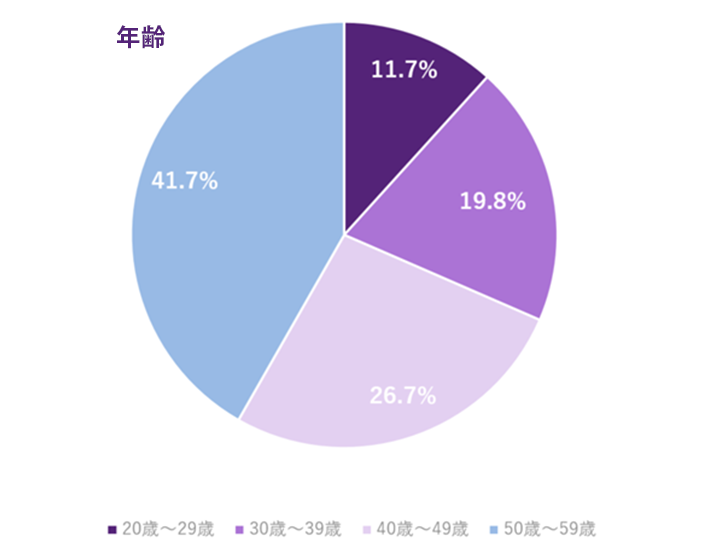

・調査対象:事前のスクリーニング調査で法務業務を担当していると回答した20代~50代の会社員247名

・調査期間:2021年3月18日~2021年3月25日

・調査手法:インターネット調査

法務担当をしている対象者の属性

戦略法務と予防法務に関する実態調査の結果

今回の調査では、企業の5社に1社が「ひとり法務」(法務担当者1人)であることが分かりました。さらに、半数以上の企業が法務以外の業務を兼任する「兼任法務」の状態であったことから、法務人員が不足し、業務負荷が高くなっていると考えられます。

また、近年関心の高まっている「戦略法務」について、戦略法務を認知している法務担当の約8割が「自社にとって重要」だと回答。しかしながら、戦略法務を実践できている企業は少なく、約3割の企業では「予防法務としての業務しか行っていない」のが現状でした。

戦略法務としての業務が実践できていないのはなぜでしょうか?

この後の調査で、法務担当の現状と戦略法務を実践できていない要因や、抱える業務課題全般について、詳しく見ていきます。

2.法務担当者の人数について

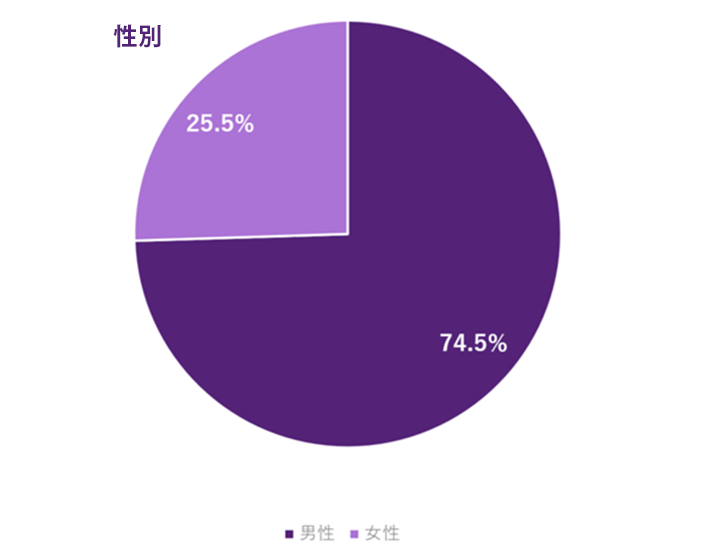

お勤め先の法務担当者の人数は?

企業の5社に1社が「ひとり法務」

事前の調査で、法務業務を担当していると回答した247名に対し、自社の法務担当者の人数について聞いたところ、「2人~5人未満」が最も多く37.7%でした。中には、「20人以上」という大規模な企業も18.2%存在しています。一方で、「1人」の企業も18.6%あり、およそ5社に1社が「ひとり法務」を行っていることが分かりました。

ただ、小規模な企業では管理部門の社員1人が経理や労務などを法務と兼ねていることもあります。法務担当者のうち、法務業務のみに従事できているのはどのくらいなのでしょうか?法務担当の業務状況をこの後の設問で見ていきます。

3.法務担当者の業務状況について

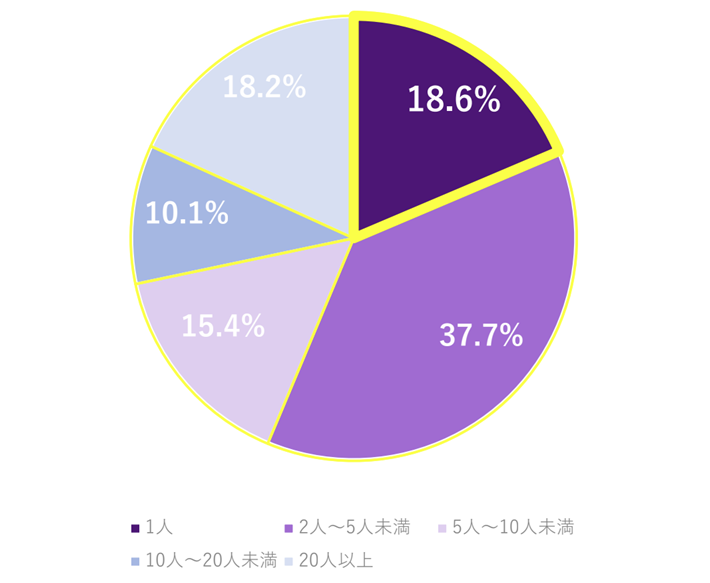

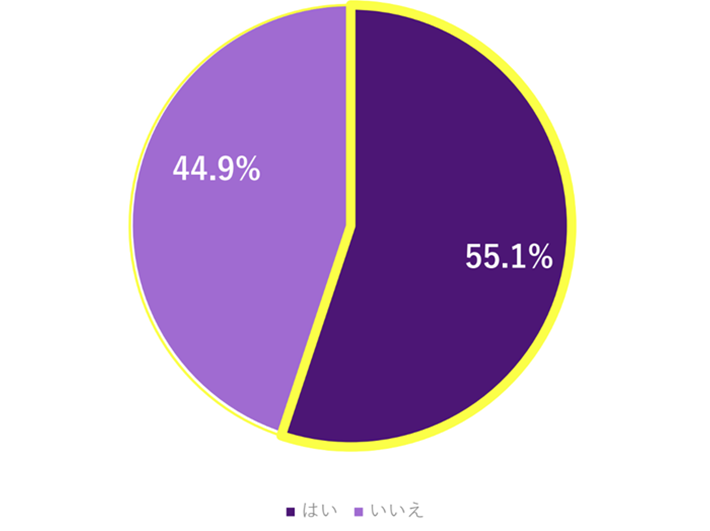

法務業務以外にも、経理や労務などの業務を兼任していますか?

法務担当の半数以上が経理や労務などとの「兼任法務」

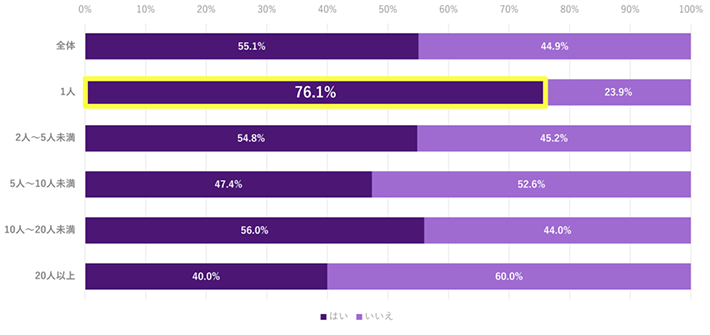

法務担当者に、経理や労務といった法務業務以外の仕事を兼任しているか聞くと、「はい」と回答した人は55.1%と半数を超えました。

さらに法務担当者の人数別に見ると、担当者が1人の企業では、複数の業務を兼任している割合が76.1%にも上りました。「ひとり法務」の7割以上が「兼任法務」であるという実態から、法務業務の人員不足や業務の負荷の高さがうかがえます。

昨今、企業の関心が高まっている「戦略法務」への取り組みについてはどうでしょうか。まずは、「戦略法務」に対する認知状況から見ていきましょう。

法務担当者の業務兼任状況※法務担当者の人数別

4.戦略法務に対する認知度

法務担当者の「戦略法務」への認知度はどのくらいか?

法務担当の半数以上が、「戦略法務」について認知していると回答

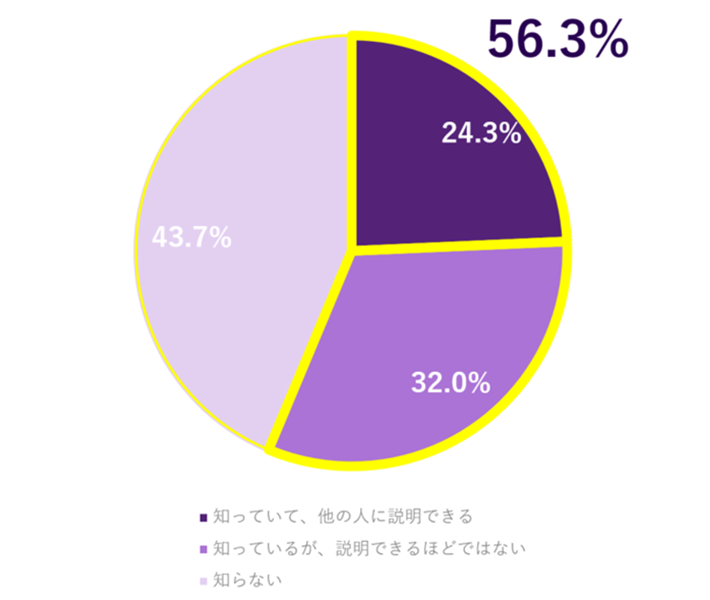

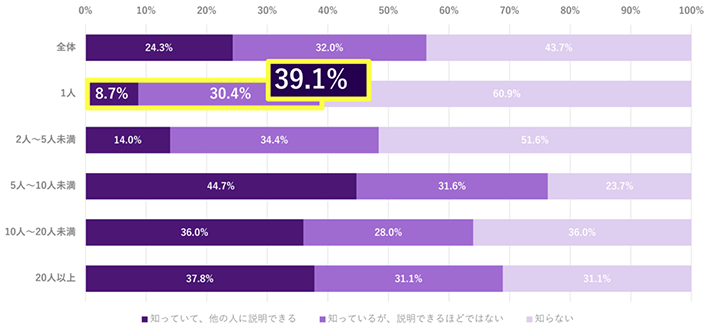

法務業務の中身を分類すると、「予防法務」「戦略法務」などの括りがあり、このうち「戦略法務」に対する注目度が高まっています。法務担当者に、戦略法務への認知度を聞いたところ、「知っていて、他の人にも説明できる」が24.3%、「知っているが、説明できるほどではない」が32.0%となり、合計すると56.3%が戦略法務について認知していることが分かりました。

また、法務担当者の人数別で見ると、20人以上の企業では68.9%が戦略法務について認知しています。一方、担当が1人の企業では、半数に満たない39.1%しか認知しておらず、規模によって認知度にばらつきがあることが明らかになりました。

次の設問では、予防法務と戦略法務の業務割合について調べてみました。

戦略法務に対する認知度※法務担当者の人数別

5.戦略法務への取り組み状況

「戦略法務」と「予防法務」の業務を、どれぐらいの割合で行っていますか?

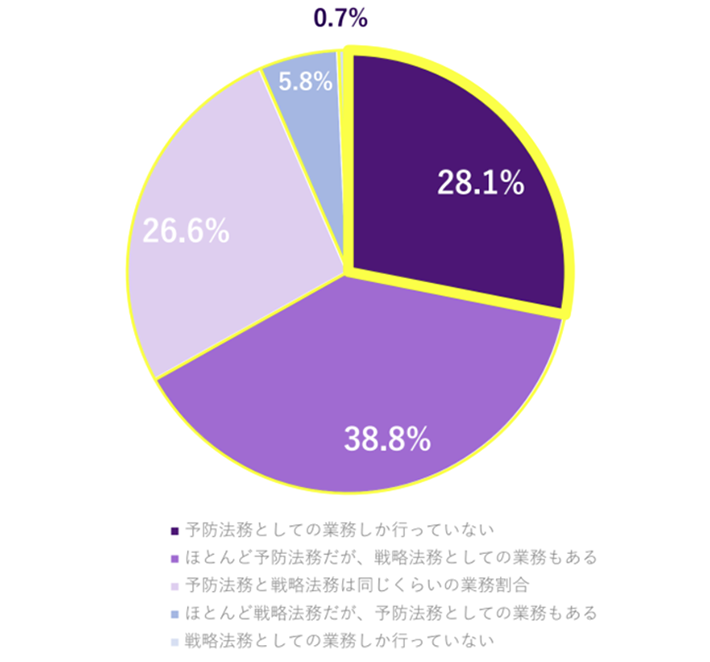

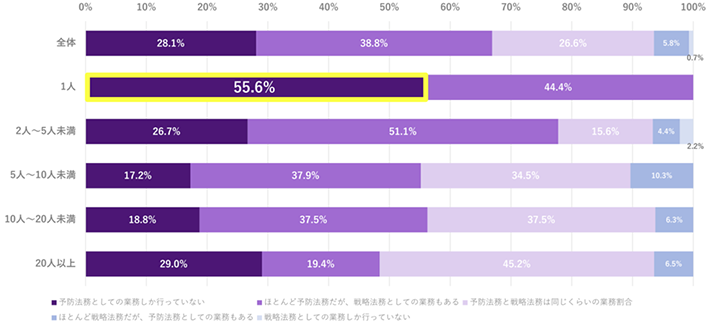

約3割の担当者が、戦略法務に時間を割けず「予防法務のみ」

法務には「戦略法務」としての業務以外にも、従来からの法務業務である契約書チェックなどの「予防法務」があります。戦略法務という言葉を知っている回答者に、「戦略法務」と「予防法務」の業務割合を聞くと、「予防法務としての業務しか行っていない」が28.1%、「ほとんど予防法務だが、戦略法務としての業務もある」が38.8%、「予防法務と戦略法務は同じくらいの業務割合」が26.6%、「ほとんど戦略法務だが、予防法務としての業務もある」が5.8%となりました。

法務担当者の数にかかわらず、全体的に戦略法務の業務割合が低く、十分な時間を割けているとは言い難い実態が見受けられます。特に、担当者が1人の企業では、55.6%が予防法務的業務しか行っていないとなっています。

※本調査における「戦略法務」としての業務とは、「新規取引や新規事業におけるリスク検討、実現のための手段の検討」、「知的財産の戦略的活用」、「M&Aや海外展開の支援」などを指します。

戦略法務への取り組み状況※法務担当者の人数別

6.法務担当者の「戦略法務」に対する認識

お勤め先において、「戦略法務」は重要だと思いますか?

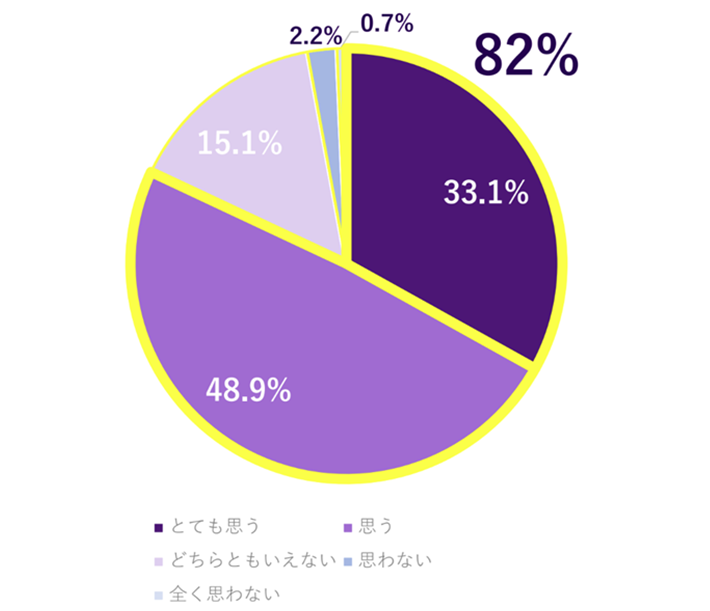

約8割の法務担当が、自社にとって「戦略法務」は重要と回答

戦略法務を認知している法務担当に、自社にとって「戦略法務」は重要だと思うか聞くと、33.1%が「とても思う」、48.9%が「思う」と回答し、合計で82.0%が「戦略法務」の重要性を認識していました。

ここまでの回答結果から、多くの法務担当が取り組む時間が十分ないものの、戦略法務の重要性を感じていることがわかります。

戦略法務では新規事業等における法律のグレーゾーンについて、法務担当として意見を求められることがあります。次の設問では、こうした「グレーゾーン」について、対応する体制が整っているか聞いてみました。

7.「グレーゾーン」に対するガイドライン

「グレーゾーン」の対応について、明確なガイドラインや判断基準はありますか?

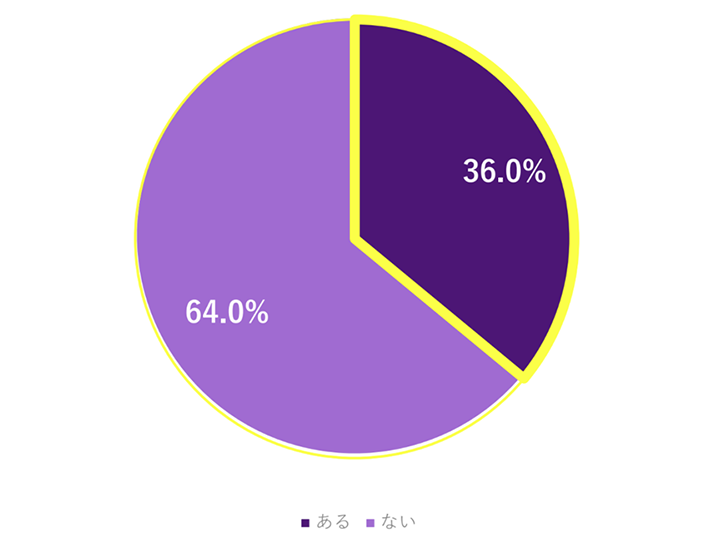

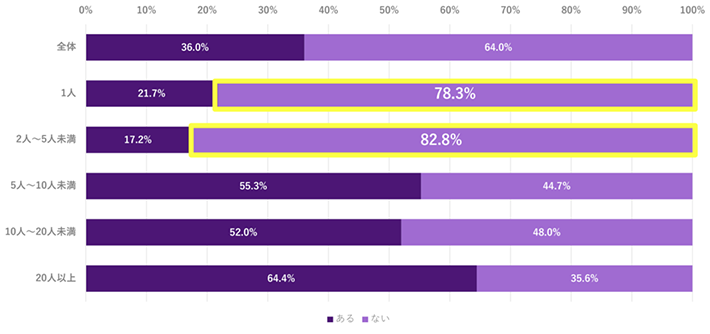

法の「グレーゾーン」に対するガイドライン、「ある」は3割強にとどまる

新規取引や事業などにおいて、法律に適合しているか解釈が曖昧になる場合があります。こういった「グレーゾーン」について、明確なガイドラインや判断基準があるか聞いたところ、「ある」と回答した企業は36.0%にとどまりました。現状では、64.0%の企業で明確な指針がないようです。

さらに法務担当者の人数別で見ると、1人の企業では78.3%、2人~5人未満の企業でも82.8%が「ガイドラインはない」と回答し、法務が少人数の企業ほど、ガイドラインの整備ができていない実態が明らかになりました。

では、なぜ戦略法務としての業務やガイドラインの設置といった重要な法務業務が進められていないのでしょうか。具体的な要因や課題を見ていきます。

「グレーゾーン」に対するガイドラインの有無※法務担当者の人数別

8.法務業務における課題

法務における課題とは?

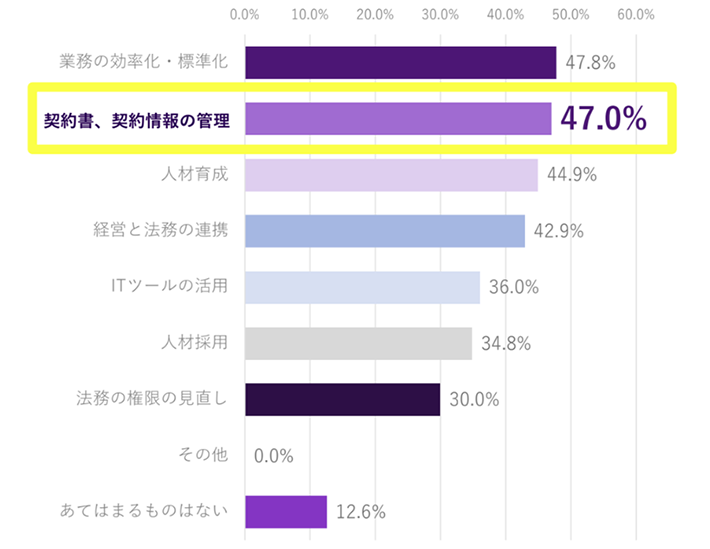

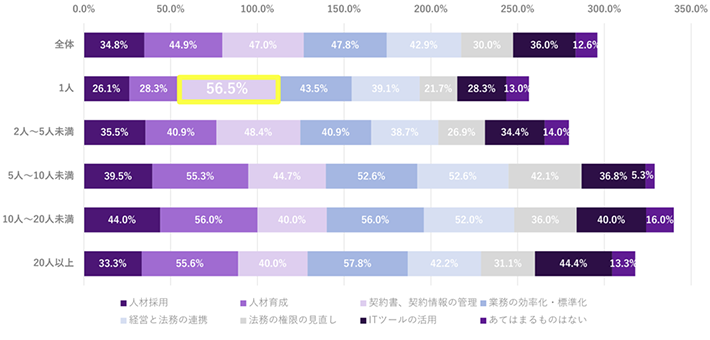

法務担当の約半数が、「契約書、契約情報の管理」に課題を抱える

法務業務の課題については、「業務の効率化・標準化」が47.8%、「契約書、契約情報の管理」が47.0%と、いずれも半数近くに上りました。特に、「ひとり法務」の企業では、56.5%が「契約書、契約情報の管理」が課題だと感じています。※複数回答可能。

紙ベースでのやりとりやExcelでの契約情報の管理は、契約書の管理が煩雑になりがちです。結果として業務量が増えてしまい、ほかの業務に手が回らないという問題が生じてしまいます。

では、このような法務業務の現状について、担当者はどのような不満をもっているのでしょうか?

法務業務における課題※法務担当者の人数別

9.法務業務に関する担当者の不満

お勤め先や法務業務に関する、課題や不満に感じることは?

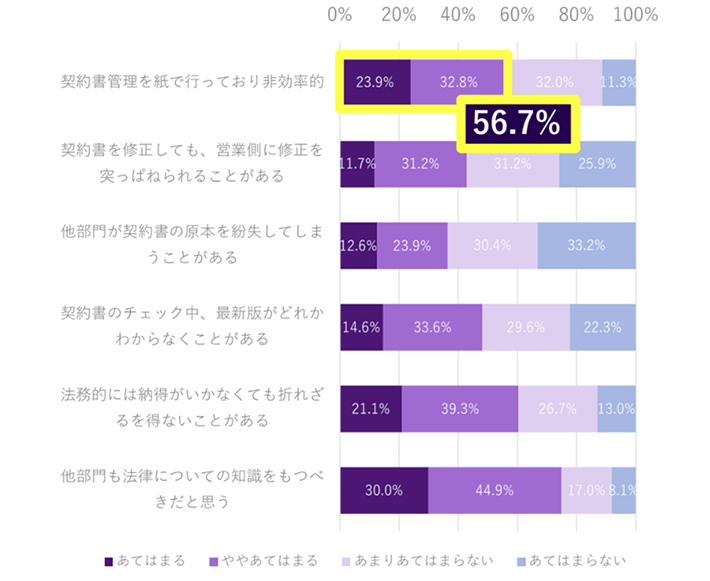

法務担当の半数以上が、「紙での契約書管理」を非効率的だと実感

法務業務について、具体的にどのような不満を感じているのでしょうか? 調査では下記のようになりました。

・「契約書管理を紙で行っており非効率的」が56.7%

・「契約書のチェック中、最新版がどれかわからなくなることがある」が48.2%

・「法務的には納得がいかなくても折れざるを得ないことがある」が60.4%

・「他部門も法律についての知識をもつべきだと思う」が74.9%

多くの法務担当が、契約書業務の非効率さに不満を感じていることが分かりました。また、他部門の法知識のなさや法業務に対する理解不足に対し、企業として法律のリテラシーをあげるべきだと感じていることも読み取れます。

次の設問では、法務の発言力や提案力の向上について見ていきましょう。

10.法務のプレゼンス向上について

法務のプレゼンス(発言力や認知、提案力など)をより高めるべき?

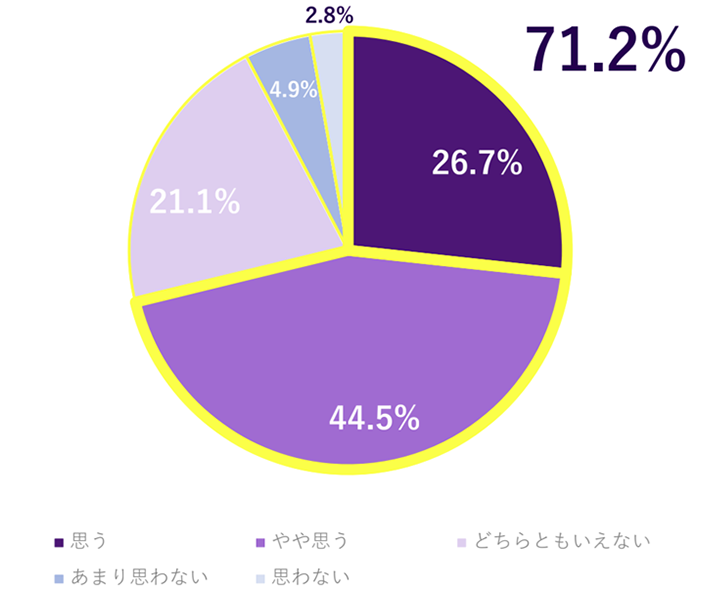

約7割の担当が「法務のプレゼンスを高めるべき」だと回答

自社における法務のプレゼンス(発言力や認知、提案力)を高めるべきかどうかについては、「思う」が26.7%、「やや思う」が44.5%となり、合計で71.2%が法務のプレゼンスを向上させるべきだと考えていることが分かりました。

近年、コーポレートガバナンスが重要視され、これまで以上に企業のリスク管理の必要性が高まっています。しかし、非効率な契約書管理などにより業務に負荷がかかり、法務のプレゼンスを高めようと社内に働き掛けるような取り組みをする余裕を法務担当者は持てていないようです。

次の設問では、「契約業務のクラウド化」への期待について見ていきましょう。

11.法契約業務のクラウド化に求める効果

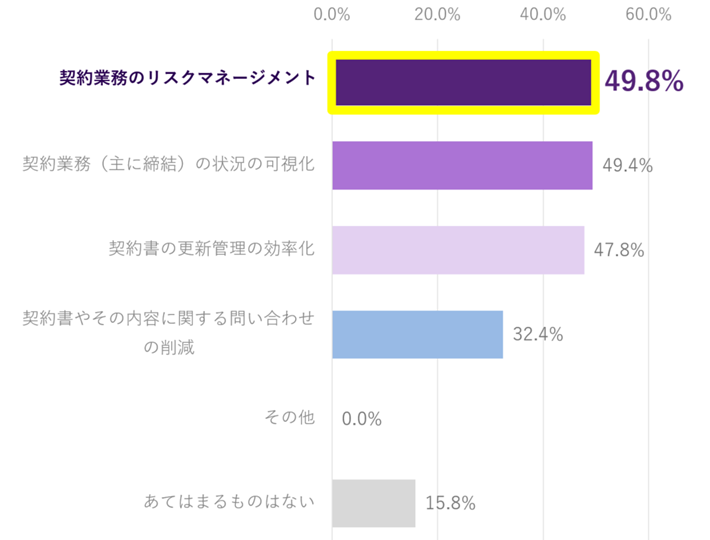

契約に関する業務をクラウド化する際、求める効果は?(3つまで回答)

契約業務のクラウド化、求める効果1位は「契約業務のリスクマネージメント」

近年、契約業務をクラウド上で行えるサービス等も増えています。契約業務のクラウド化に求める効果は、「契約業務のリスクマネージメント」が49.8%と最も高い割合となりました。「契約業務(主に締結)の状況の可視化」が49.4%、「契約書の更新管理の効率化」が47.8%と続いています。

企業にとって、契約業務におけるリスクマネージメントは最重要事項の一つです。契約業務をクラウド化すれば、契約プロセスの可視化やシステム上での権限付与などにより、さまざまなリスクを管理できます。また、契約書をデータベース化することで、更新管理なども効率化でき、業務負荷の軽減にもつながるでしょう。

では、どのぐらいの企業がクラウド型電子契約サービスを導入しているのでしょうか?

12.クラウド型電子契約サービスの利用率

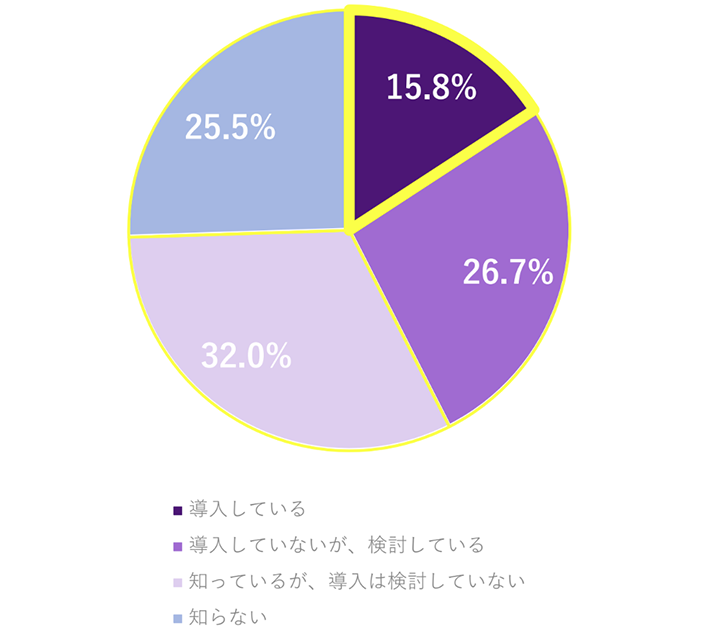

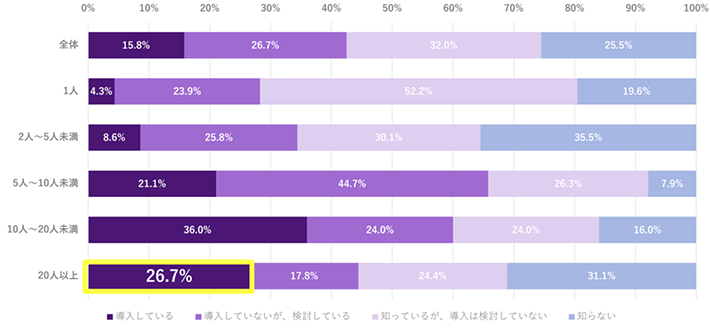

クラウド上で契約業務を行える「クラウド型電子契約サービス」の勤務先での状況は?

クラウド型電子契約サービス利用率は、わずか15.8%

契約業務のリスクマネージメントや効率化につながる「クラウド型電子契約サービス」を導入しているかどうか聞いたところ、「導入している」と回答したのはわずか15.8%でした。法務担当が20人以上いる企業でさえ、その導入率は26.7%と低く、3割に満たない結果となっています。

紙やExcelでの契約業務は、情報を管理しきれず更新が遅れたり、データを破損・紛失・漏洩してしまうといったリスクがあります。そうしたリスクをクラウド化で軽減できると理解していながらも、電子契約サービスの利用に至らない企業が多いという現状が明らかになりました。

では、電子契約サービスを導入している企業はどの程度サービスを活用できているのでしょうか?

クラウド型電子契約サービスの利用率※法務担当者の人数別

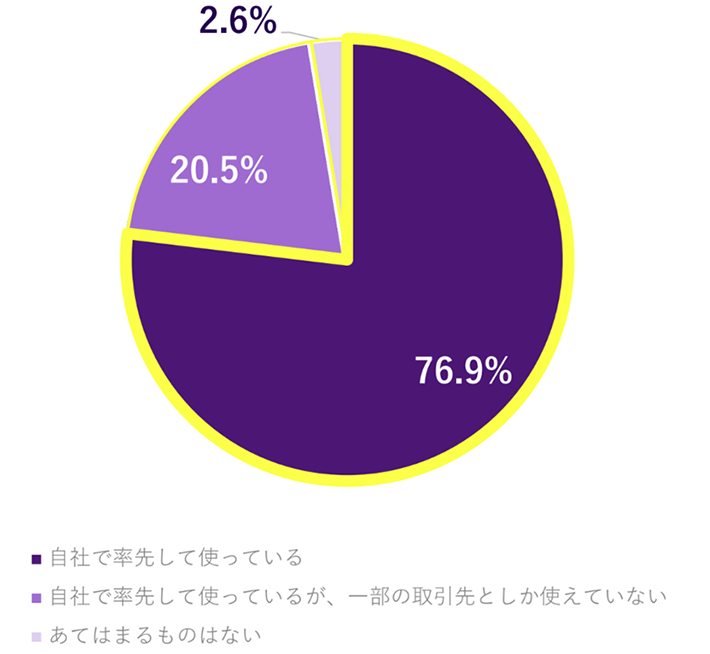

13.クラウド型電子契約サービスの活用状況

「クラウド型電子契約サービス」の勤務先での活用状況は

電子契約を導入している企業の7割以上が「自社で率先して利用」

電子契約サービスを導入している企業にその活用状況を聞くと、「自社で率先して使っている」は76.9%、「自社で率先して使っているが、一部の取引先としか使えていない」は20.5%となりました。

クラウド型電子契約サービスを導入している企業の多くが率先して活用しており、一部の取引先としか使えていないという企業は少数派となっています。このことから、導入し運用を起動に乗せることができれば、リスクマネージメントの強化や業務の効率化が期待できるといえそうです。一方で、ツールの利用においては導入だけでなくその後の運用、定着が大切です。こうした点も踏まえて、サービスの利用を検討する必要がありそうです。

では最後に、今回の調査結果についてまとめていきます。

14.まとめ~非効率的な契約管理が大きなボトルネックに

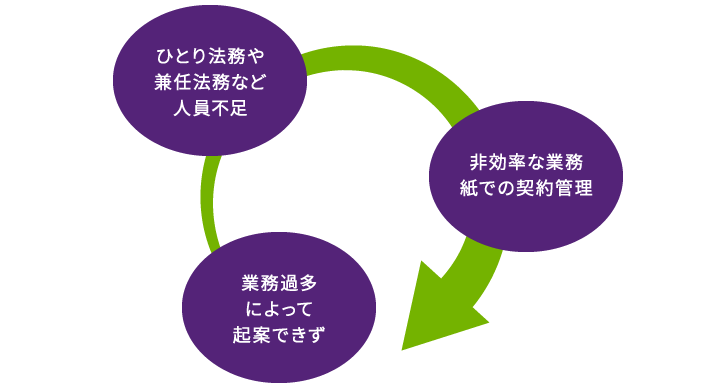

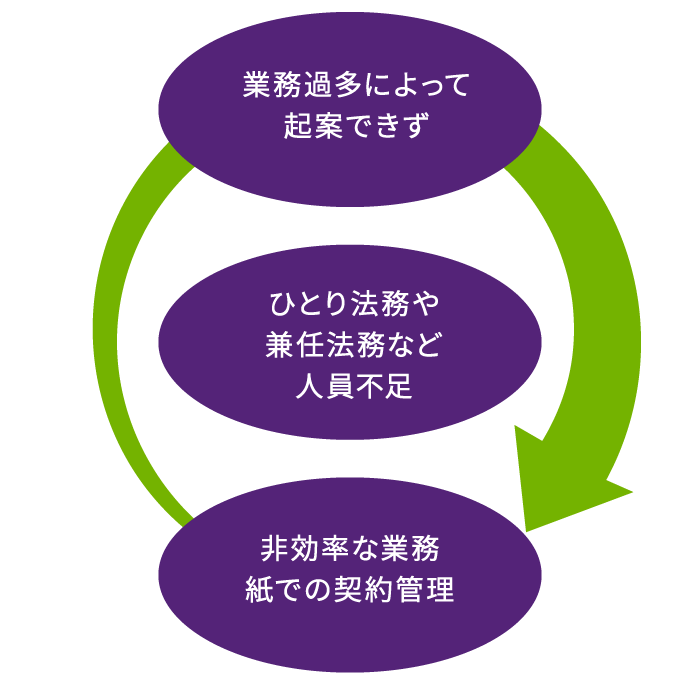

調査結果からは、「戦略法務」が重要だと感じているものの、「ひとり法務」や「兼任法務」などで業務過多に陥り十分な時間が割けず、戦略法務としての業務をできていない法務担当の厳しい現状が浮き彫りになりました。特に課題となっている業務として、法務担当の47.0%が「契約書、契約情報の管理」を挙げています。紙やExcelで契約情報を管理すると、管理が煩雑になるため業務負荷が増大し、ほかの業務に手が回らないような事態に陥りかねません。「クラウド型電子契約サービス」を導入し、リスクマネージメント強化や業務の効率化につなげたいと期待する法務担当も多いようです。しかしながら、実際には導入企業は2割にも達していないことから、通常業務が忙しく、起案する余裕がないケースがあると考えられます。

戦略法務に取り組み、法務のプレゼンスを高めるために。

法務担当の業務負荷を削減し、戦略法務に取り組むための時間を確保するには「クラウド型電子契約サービス」の導入が有効です。ただ今回の調査結果からも分かるとおり、通常業務が忙しく起案に至らないなど、導入する前段階での課題もあります。

そこでポイントとなるのが、電子契約サービスの「サポート」です。

例えば、「BtoBプラットフォーム 契約書」は電子契約としての機能はもちろん、導入検討時における「稟議書の作成補助」や「業務フロー提案」、また導入決定後には操作方法だけでなく「顧客や取引先への説明会開催の支援」などまでサポートしています。

ツールは導入して終わりではありません。それが仕組みとして組織に定着し、機能することが重要になります。

電子契約サービスを導入・検討する際には、コストや機能比較ももちろん重要ですが、「サポート」についてもしっかりと確認しておくことをお勧めします。