「法的に大丈夫?」と不安な声も耳にする電子契約。政府のIT関連の委員を数多く務める宮内弁護士に聞いた、「契約書によくある5つのトラブルとその回避方法」や「電子契約導入の2つのポイント」をご紹介。電子契約は法的に大丈夫なのか?等のよくある疑問も解決できます。

- ■ 目次

1.電子契約の導入率

2.電子契約のメリット

3.紙の契約書でよくある5つのトラブルとその対策

4.宮内弁護士の提言「電子契約でトラブルは減らせる

5.電子契約サービス導入を成功に導く2つのポイント

1.電子契約の導入率

企業の間で、電子契約への関心が高まっています。新型コロナウイルスの感染拡大でテレワークが増え、「ハンコを押すために出社する必要がある」といった報道が出た後、政府が電子署名や電子契約の規定を事実上緩める法解釈を示したことから、導入機運が高まりました。紙の契約書で言えば印鑑証明にあたる、電子証明書のないタイプの電子署名でも法的に有効だと認めるなど、踏み込んだ内容で、電子契約や電子署名を後押ししています。

その結果、たとえばヤフー株式会社が、民間取引先との契約を2021年3月末までに100%電子化すると発表(※)したように、電子契約を導入する企業が急増中しています。

※ヤフー、民間取引先との契約手続きの「100%電子サイン化」に着手

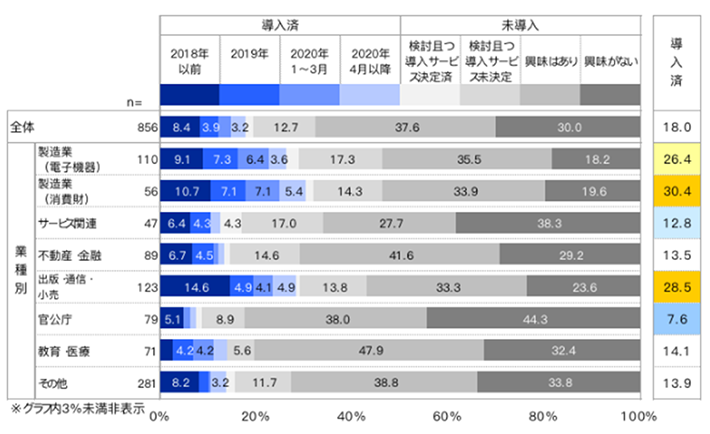

【業種別】 電子契約の導入状況

※資料:「電子商取引に関する調査調査結果報告書」楽天インサイト

2020年9月18日~9月23日、請求書もしくは契約書関連部署に所属し、かつ請求書もしくは契約書業務関与者である全国の20~59歳の男女 540人に調査

電子契約の導入率は18%、業界差も大きい

インフォマートと楽天インサイトが行った調査によると、2020年9月時点での電子契約の導入率は全体で18%、検討中や興味はありという回答も含めると7割にものぼり、今後さらに増加していくことが予想されます。

2.電子契約のメリット

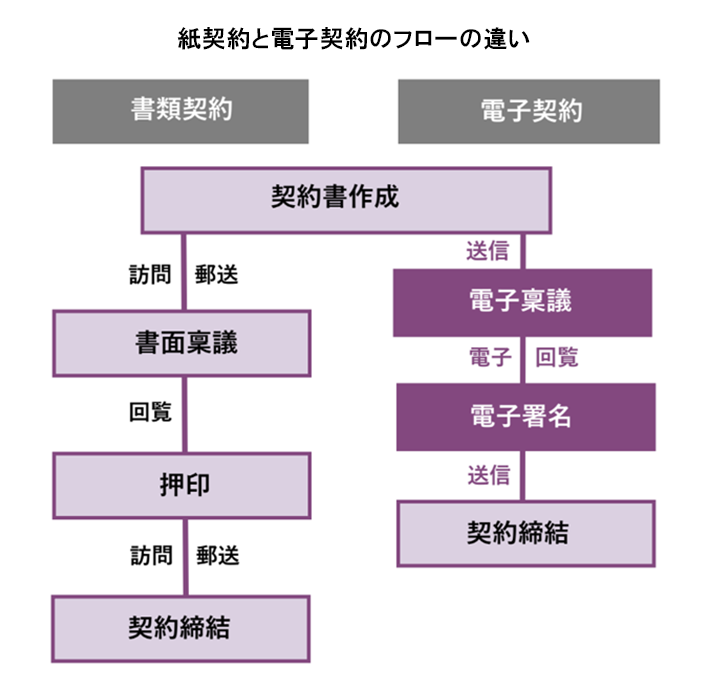

そもそも電子契約とは、紙の契約書に印鑑を押すという従来の方式と違い、インターネットや専用回線などを経由して、企業内やクラウドに保存された電子文書に「電子署名」と「タイムスタンプ」を付けて契約を締結することです。物理的な紙や印鑑が不要になるため、下記のようにさまざまなメリットがあります。

電子契約の6大メリット

-

- 印紙税や郵送費などの

コスト削減 - どこでも閲覧・押印でき、テレワークに最適

場所の制約を削減 - 郵送や持参が不要、契約締結までに必要な

リードタイム削減 - 契約書の期限切れ、更新忘れを防げる

期限管理ミスを削減 - 紙の契約書を保管する

保管スペース削減 - 書類の紛失・改ざん・漏えい

リスク削減

- 印紙税や郵送費などの

「民法改正時に発生した大量の再契約を電子契約化したところ、1件4000円の印紙が不要になり、大きなコスト削減になりました。さらに1週間以上かかっていた契約書の返送確認が最短10分にまで効率化できました」(株式会社ニッセン)

「3か月ごとに発生していた200件の契約書を99%電子化しました。印刷・製本や上長の押印などがなくなり、簡単すぎて『本当にこれでいいの?』と心配になるぐらい楽になりました」(ニスコム株式会社)

など、導入した企業からも喜びの声が上がっています。

関連リンク:株式会社ニッセン様 導入事例詳細はこちら

関連リンク:ニスコム株式会社様 導入事例詳細はこちら

3.紙の契約書でよくある5つのトラブルとその対策

メリットの多い電子契約。ただ、導入していない企業からは、もし裁判になったときに電子契約で大丈夫なのか?などの不安の声を聞くこともあります。そこで電子契約に詳しく、政府のIT関連の委員を数多く務める宮内弁護士に、契約行為に潜むよくあるトラブルの対策を、書面での契約と電子契約で比較していただきました。

- 紙の契約書、よくある5つのトラブル

-

- 権限のない人が契約を行う「無権代理」

- 契約締結業務の遅延

- 契約の内容矛盾や確認漏れ

- 契約書の紛失や情報漏えい

- 紙の契約書の監査にかかる膨大な時間

契約書トラブルを防ぐポイント①

「無権代理」契約はワークフローの確立で回避できる!

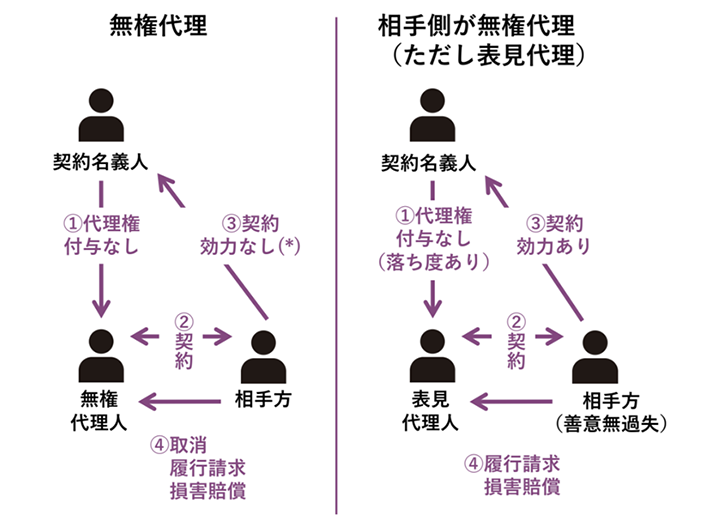

【ありがちな契約トラブル】勘違いや知らなかったといった理由で、権限のない人が契約を行ってしまう無権代理契約。契約後、その有効性を巡ってトラブルが発生することがあります。

【対策】このトラブルを防ぐ対策は2つの方向があります。

1)自分の会社側が無権代理の場合

誰が契約する権限を持っているのかという権限管理と、権限を持つ人が承認しないと完了しないワークフローを確立することで避けられます。両方とも多くの電子契約サービスが機能として備えています。

2)相手側が無権代理の場合

権限があると見えて本当はない「表見代理」契約が一番問題です。裁判になれば、相手に権限があるという判断が合理的かどうかにより契約の効力が変わります。たとえば名刺に財務部長とあれば、金銭関係の権限があると判断して当然と言えます。一番確実なのは、本契約の前に「この署名がある場合は社長の決裁があったものと見なす」といった基本契約を交わしておくことです。法務局が交付している電子証明書で取り交わせばより確実です。

契約書トラブルを防ぐポイント②

契約締結作業の遅れは電子契約で解消できる!

【ありがちな契約トラブル】依頼内容を合意した後、契約書作成の時間がなく、仕事の開始より契約書が後になってしまうことがあります。その場合、当事者間では契約内容は有効ですが、第三者との関係では無効になることもあります。また、下請け法の規定では、下請け業者に対しては発注時、ただちに支払条件などを明記した契約を締結しなければなりません。このケースでは、契約書の後付けは完全に違法です。

【対策】実際には契約書が後付けになってしまっていることもあると思います。ただ、これは紙の契約書の作成や社内稟議、印刷や製本、郵送や持参に数日必要など、作業に時間がかかっているという理由も大きそうです。

電子契約であれば、印刷・製本・郵送といった手間が不要となりますので、作成してすぐ承認、契約締結することが可能です。この機に契約の電子化でガバナンスを徹底することをお勧めします。

契約書トラブルを防ぐポイント③

契約の内容矛盾や確認漏れはデータベース化で解決

【ありがちな契約トラブル】契約書を更新する場合、過去の契約書の内容との整合性も重要です。検索ができない紙の契約書でのチェックは面倒で確認漏れもおきがちです。過去の契約と内容が矛盾していて、どちらが適用されるのかトラブルになることもあります。

【対策】電子契約であれば、紙の契約書と比べ、検索して過去の関連する契約書を探すのも容易ですし、過去と現在作成中の契約書を比較して、内容の差分を見つけることも容易です。さらに、自社で作成する契約書でも、他社で作成する契約書でも、契約書に記載された、期日や金額や相手側の名称などの重要事項はインデックス化しデータベースとして整備することをお勧めします。検索すれば関連の契約書がすぐに確認できるような文書管理が可能になります。

電子帳簿保存法という取引情報を電子データで保存するための法律では、取引金額で検索できなければならないとされており、法的にもデータベースの整備が求められています。

契約書トラブルを防ぐポイント④

紛失、漏えいのリスクは電子契約で減らせる!

【ありがちな契約トラブル】契約書は社外秘の内容を含むことが多いものです。紛失や情報漏えい、内容の改ざんなどによってトラブルとなることがあります。紙の契約書の場合、誰がいつ契約書を見たか、持ち出したかを管理するのは困難です。

【対策】紙での管理に比べ、電子契約ならアクセス制限が容易で、作業履歴が残るため、内部からの情報漏えいは防ぎやすいと言えます。漏えいはセキュリティ対策でカバーできます。電子契約では、物理的な紙がないため、紛失や劣化の恐れも少ないと言えます。データ消失の恐れはありますが、現在では複数拠点へのバックアップが一般的なため、リスクを軽減できます。電子文書は原本とコピーの違いがないため、バックアップでも法的に問題なく有効となります。

さらに、複数の拠点でバックアップをしておくことで、災害などの緊急事態が発生したときに企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るためのBCP(事業継続計画)対策にもなります。

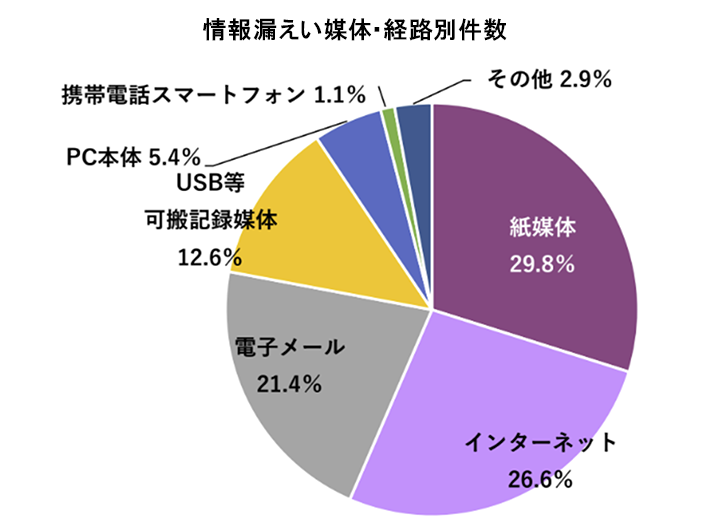

JNSAセキュリティ被害調査WG

「2018年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」

契約書トラブルを防ぐポイント⑤

面倒な監査も電子契約なら検索や権限設定で楽に!

【ありがちな契約トラブル】紙の契約書を確認して監査する場合、検索ができないため、紙の書類を1枚1枚確認していく必要があります。M&Aで相手企業の法務や税務の状況を確認するデューデリジェンスの際には弁護士がすべての契約書をめくって見ていくので、千本ノックとも呼ばれるほど面倒な作業です。

【対策】電子契約書の場合なら、検索は可能ですし、物理的な紙がないので確認する場所にも縛られず、監査はとてもスムーズになります。

企業の不正に対して監査する場合でも、電子契約書なら経理部など関係するスタッフに調査開始を知らせずに調べることができます。直前に書類の隠匿や改ざんを行おうとしても履歴が残りますし、抑止力になります。電子契約によって、ガバナンスも高められるという好例です。

4.宮内弁護士の提言「電子契約でトラブルは減らせる」

| ①権限のない人が契約を行う「無権代理」 | ⇒ ワークフロー管理でリスク減 |

| ②契約締結業務の遅延 | ⇒ 電子契約で締結スピード向上 |

| ③契約の内容矛盾や確認漏れ | ⇒ 契約書のデータベース化で効率化 |

| ④契約書の紛失や情報漏えい | ⇒ 電子契約でセキュリティリスクを低減 |

| ⑤紙の契約書の監査にかかる膨大な時間 | ⇒ 検索機能や権限設定で作業時間の短縮 |

ここまで紹介してきたように、紙と印鑑を使った従来の契約書で起こりがちなトラブルは、電子契約を導入することで多くを防ぐことができます。電子契約に欠かせない電子証明はデジタル情報なので、偽造できるのではと心配する声も耳にしますが、一般的な電子署名の暗号は、現在の技術水準では世界最速のスーパーコンピューターが1年間フル稼働で解読しても破ることができず、今後20〜30年は大丈夫とされます。3Dプリンタの登場などで、比較的偽造が容易な印鑑との違いといえます。以上のような理由からも導入企業が増える電子契約。最後に宮内弁護士に、電子契約システムをスムーズに導入するための2つの重要ポイントを解説していただきました。

5.電子契約サービス導入を成功に導く2つのポイント

ポイント①現状の契約書やワークフローを整理

電子契約で業務効率化やコスト削減を実現するためには、導入する前に下記の4ステップで現状の契約プロセスを把握、見直しすることをお勧めします。

1)現在、契約までにどういうプロセスを踏んでいるのかを確認

2)契約書一覧を作成(下記参照)

3)業務プロセスの効率化を考えた見直し:

無駄はないか、自動化できる部分はないか、選択印鑑は適当かなど

4)印鑑の部分を電子契約および電子署名に置き換える

- 契約書一覧で把握すべきこと

-

- すべての契約書をリスト化。契約書は何枚あるのか?

- 担当部署、決裁者、担当者、内容、相手先、期日は?

- 使用印鑑、収入印紙は?

- 契約書の必要性、電子化の可能性は?

ポイント②印鑑同様、電子契約方式を使い分ける

電子契約には複数の形式があり、契約者自身が電子署名する「当事者型」と、契約者間の電子契約サービスが電子署名を行う「立会人型」に分けられます。

信頼性(訴訟になったときに確実に相手方の責任を追及できるか)の違いにより、手間とコストが変わります。宮内弁護士は当事者型は実印、立会人型は認印に相当する場合が多いといい、顧客には『1億円の契約を相手の身元確認が不十分な立会人型で締結しないでください』と伝えているそうです。

| 当事者型 | 立会人型 | |

| 電子署名 | 自社の公開鍵を使用 | サービスの公開鍵を使用 |

| 運用手間 | 面倒 | 容易 |

| 身元確認 | 厳格なものが多い | 簡易なものが多い |

| コスト | 高い | 低い |

| 印鑑だと | 実印レベルが多い | 認印レベルが多い |

宮内 宏 弁護士

宮内・水町 IT法律事務所

1985年に東京大学工学系大学院電子工学専門課程(修士課程)卒業。同年、日本電気株式会社に入社し、中央研究所にて、情報セキュリティ、AI等の研究に従事。その後、東京大学法科大学院を経て、2008年に弁護士登録。

現在は電子契約を始めとする電子取引や電子署名に関する法律業務に従事。政府や地方公共団体の委員を多く務めており、上場会社の社外役員、大学の非常勤講師にも就任。