最終更新日:2017年6月23日

近年、何かと耳にする機会が増えた「フィンテック(FinTech)」。日本では2016年に「フィンテック元年」を迎え、様々な金融サービスが注目を集めている。現状では個人向けサービスが中心だが、今後は企業向けへと広がっていきそうだ。しかし、実際は「フィンテックって何?」と聞かれても、自信を持って答えられる人は少ないのではないだろうか。

本コラムでは、経営や経理・財務に携わる方向けに、“マネー”と切っても切り離せない「フィンテックの基本」をあらためて解説する。

『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!

『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!

- 特徴

- ご利用企業115万社以上

- 請求書の発行も受け取りもデジタル化

目次

- 世界中で拡大する市場 日本での対応は?

- ベンチャー企業の参入が相次ぐフィンテック市場

- リーマンショックが革命を加速させた

- 日本でも進むフィンテックへの対応

- 経営に役立つ企業向けサービスまとめ

- 日本のフィンテックは個人向けから企業向けへ

- 代表的なフィンテックの活用分野

- 世界で注目の企業向けフィンテック

- 三井住友フィナンシャルグループに聞く未来の経営

- 企業のバックオフィスが大きく変わる局面が来る

- まずはスモールスタートで実感することが重要

世界中で拡大する市場 日本での対応は?

ベンチャー企業の参入が相次ぐフィンテック市場

今、世界中で「フィンテック革命」が進行し、人々の生活や企業活動が大きな変化を遂げようとしている。

フィンテックはFinance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、最新のテクノロジーを駆使して生み出される、新しい金融サービスのことだ。

【フィンテック(FinTech)とは】

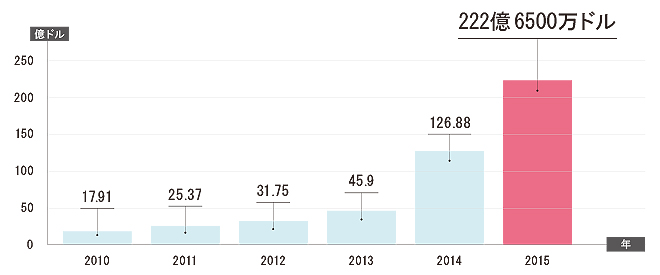

従来、金融業の多くは銀行や証券会社などの金融機関が担っていたが、近年は独自の技術を持つベンチャー企業が数多く参入し、革新的なサービスを始めている。こうしたベンチャー企業やプロジェクトへの年間投資額は、2015年に全世界で222億ドル(2兆6,640億円相当)を超えた。

【世界のフィンテック投資金額の推移】

日本でも家計簿アプリやロボ・アドバイザー投資といった、新しい金融サービスが注目を集めている。

マネーフォワードなどが提供する家計簿アプリは、スマートフォンのカメラでレシートの写真を撮るだけで家計簿を記録できたり、銀行・証券口座やクレジットカードなどの入出金情報を一元化して管理できるといった機能を有する。

一方、ロボ・アドバイザー投資は、資産運用に関する知識がなくても、AIがその人のリスク許容度を診断し、最適な分散投資を実行してくれる。

リーマンショックが革命を加速させた

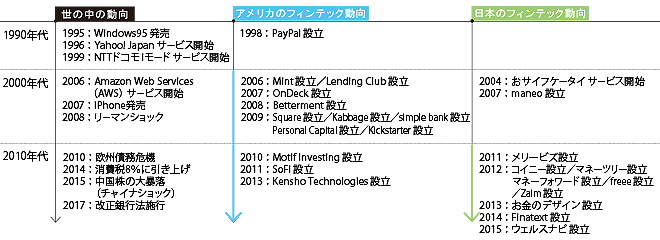

フィンテックの起源は、1998年設立の米・ペイパル社がスタートした決済サービスにさかのぼる。インターネット上に口座を開設すれば、相手方にクレジットカード番号を知られることなく送金でき、電子商取引(EC)の拡大の原動力にもなった。

【アメリカと日本のフィンテック動向】

フィンテックがサービスの幅を大きく広げるきっかけとなったのは、2008年のリーマンショックだといわれる。世界的な経済危機の発生により、既存金融機関の経営状況が悪化し、新規融資の停止やサービス力が低下した。

これにより人々からの既存金融機関への不信感が高まり、金融の新しい枠組みを生み出そうとするトレンドにつながったのだ。そこへIT環境の進化やスマートフォン・クラウドサービスの普及が重なり、ベンチャーの立ち上げに必要なインフラコストが劇的に減少したことも、起業家を後押しした。

こうした追い風を受けて2000年代後半から、アメリカを中心にフィンテックベンチャーが続々と誕生し、独自のサービスを世に送り出した。

一方、日本では、2012年ごろからフィンテック企業が登場してきた。フィンテック「上陸」にやや時間がかかった理由としては、日本は現金主義が主流なうえ、おサイフケータイなど独自の決済サービスが存在したことが挙げられる。

また、いつでもどこでもお金を引き出したり借りたりすることができるなど、既存の金融サービスが充実しており、銀行口座さえ持たない人が多いアメリカのような、切実なニーズや市場に乏しかったことも背景にある。

日本でも進むフィンテックへの対応

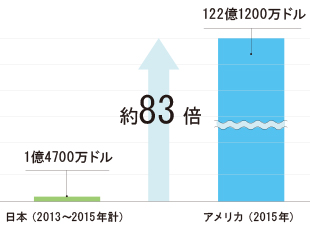

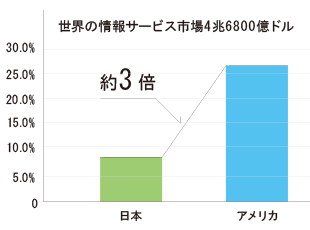

日本はアメリカに比べて、フィンテックベンチャー企業への投資額が約83分の1と少ないが、そもそも両国が抱える事情は大きく異なる。アメリカではフィンテックの多くをベンチャー企業が担っているのに対し、日本では大手ITベンダーが占める割合が高い。

実際、世界の情報サービス市場での日本とアメリカのシェアは3倍程度と、その差は小さい。ベンチャーに投じられる額には現れない投資が、日本のフィンテックを支えているのだ。

【フィンテックベンチャーへの投資額】

出所:Accenture分析に基づきインフォマートが作成

【世界の情報サービス市場でのシェア】

出所:Accenture分析に基づきインフォマートが作成

政府も「フィンテック先進国」の地位を確立すべく動き始めた。金融庁が検討会や専用サポートデスクを設けたほか、2016年には銀行による異業種参入を制限していた銀行法が改正され、フィンテック企業への投資が認められるようになった。マネーをめぐる技術革新は、「国策」にまで引き上げられているのだ。

『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!

『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!

- 特徴

- ご利用企業115万社以上

- 請求書の発行も受け取りもデジタル化

経営に役立つ企業向けサービスまとめ

日本のフィンテックは個人向けから企業向けへ

現状の日本のフィンテックは個人向けサービスが中心だが、今後は企業向けへ広がっていくと考えられる。

すでに財務管理や資金調達、決済・送金などの分野で新しいサービスが次々と誕生し、ビジネスの世界に大きな変化をもたらそうとしている。企業を取り巻く新しい金融サービスの動向には、常に関心を持っておきたい。

代表的なフィンテックの活用分野

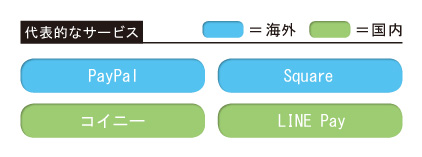

(1)決済・送金

キャッシュレス社会を加速させるサービス。フィンテックの起源とされるPayPalのほか、割り勘や個人間送金にも便利なLINE Payなども、この分野に含まれる。

スマホやタブレットを決済端末に活用する米・Squareや日本のコイニーなどのサービスは、小規模店舗には導入負担が大きかったカード決済を普及させた。ビットコインなどの仮想通貨も、新しい決済・送金手段として注目される。

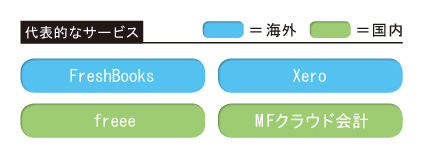

(2)財務管理

インターネット環境とパソコンがあれば利用できる、クラウド会計サービスが代表例。自社サーバの構築など初期投資の必要がないことから、中小・零細企業や個人事業主に広がった。

カナダのFreshBooksやニュージーランドのXeroのほか、日本でもfreeeやMFクラウド会計といったサービスがある。請求業務を効率化する電子請求書サービスも、近年急激に普及が進んでいる。

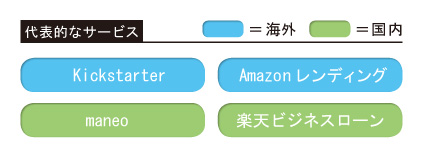

(3)資金調達・融資

既存の金融機関から融資を受けられない個人や企業、プロジェクトでも、インターネット経由で資金提供を募る「クラウドファンディング」で資金調達が可能になった。

米・Kickstarterのような寄付の形もあれば、日本のmaneoのように、借り手が利子をつけて返済するため支援者に金銭的メリットがあるタイプも。融資の際の与信判断にAI(人工知能)を活用する試みも広がっている。

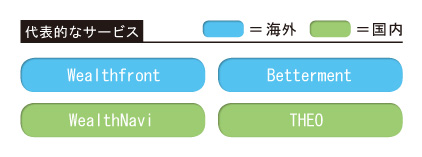

(4)資産運用

簡単な質問に答えるだけで、最適な資産運用を提案し実行してくれるロボ・アドバイザーや、業界・分野ごとに分かれた運用テーマから選ぶテーマ型投資サービスなどがある。少額かつ低コストで資産運用が可能になった。

米・WealthfrontやBettermentといったベンチャー企業が起源で、日本でもウェルスナビ(WealthNavi)やお金のデザイン(THEO)などがサービスを開始。大手金融機関も追随している。

世界で注目の企業向けフィンテック

【カントックス】

中堅・中小企業向けに提供されている外為取引のマッチングサービス。プラットフォーム上で、売り手と買い手をマッチングし、ニーズが合致すれば、銀行の仲介なしで取引ができる。2011年・イギリスで創業。

【ファンドボックス】

未回収の請求書の残高に応じて融資を受けることができるサービス。売掛金回収までの運転資金を調達できる。様々なデータを自動分析し、約50秒で融資可否を判断、翌日には振り込まれる。2012年・アメリカで創業。

【ボードツリー】

中小企業向けのクラウド型財務管理ソリューション。キャッシュ・フローをリアルタイムに把握できたり、財務諸表や各種リポートを自動作成する。2010年にアメリカ・デンバーで設立された同名企業により運営。

『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!

『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!

- 特徴

- ご利用企業115万社以上

- 請求書の発行も受け取りもデジタル化

三井住友フィナンシャルグループに聞く未来の経営

三井住友フィナンシャルグループのITイノベーション推進部の方々に、フィンテックがもたらす未来の経営について、お話をうかがった。

企業のバックオフィスが大きく変わる局面が来る

― 日本でもフィンテックが浸透してきました。

田村:現在、国内では個人向けサービスが中心ですが、企業向けも増えてきています。今後は、あらゆる場面でフィンテックが利用され、キャッシュレス、ペーパーレス化が進むでしょう。

― 三井住友フィナンシャルグループでは、どのようにフィンテックを経営に役立てているのでしょうか。

桑原:既存事業の高度化・効率化に、フィンテックを導入しています。たとえば、AI※1を活用しクレジットカードの不正検知に利用したり、コールセンターではオペレータのサービスレベルの向上と均一化に役立てています。

※1 AI(Artificial Intelligence)

人間の知的な活動をコンピューターに肩代わりさせる技術で、人工知能と訳される。大量かつ複雑なデータの収集や分析に加え、学習や判断まで可能で、フィンテック分野では融資判断や不正防止に活用されている。

― フィンテック企業と既存金融機関はどのような関係ですか。

山﨑:アメリカ・シリコンバレーでは両者の対立の構図がまだ強いようですが、日本では事情が変わってきます。日本の金融業界では、ベンチャー企業は単独でサービスを行うより既存の金融機関と手を組むケースが多い状況です。

私たちにとっても、フィンテック企業との協業はビジネスの幅を広げる絶好のチャンスと考えています。銀行法の改正で銀行によるIT企業への出資がしやすくなったこともあり、有望なベンチャーは引く手あまたの状態です。

― どのようなサービスに期待されていますか。

田村:2016年から出資している「kyash」(キャッシュ)という個人間の無料送金アプリには、今後の広がりを感じています。あらかじめ口座にお金を入れておけば無料でユーザー同士がお金をやりとりできる送金アプリです。仲間同士の割り勘や立て替え精算で現金をやりとりする必要がなくなります。

桑原:このような新たな送金サービスは企業向けにも広がることが考えられます。企業間の支払いは、請求書の代わりとなるQRコードを読み取れば、そのまま入金でき、バックオフィスである経理業務に役立てることが可能でしょう。

松山:また、当社では2017年5月に、生体認証を活用した本人認証プラットフォームを提供する子会社を設立しました。スマートフォンを利用して、ウェブサイトなどでのIDやパスワードの入力を、指紋や顔、声に置き換えるサービスです。

この技術を活用すると、ECサイトなどの利用者がIDやパスワードを思い出せずにサイトを離れてしまうといった機会損失を大幅に削減できます。当面はBtoBtoC向けを想定していますが、応用範囲は非常に広いと考えています。

― フィンテックサービス間の連携も増えています。

松山:他のソフトウェアやサービスの機能を呼び出して利用できるAPI※2への対応を進めることで、これまでになかった利便性をバックオフィスに提供できます。

たとえば、手作業だった経理業務の消込も、銀行が持つ入出金データと請求データがつながれば自動化が可能です。給与計算や振込なども同様に効率化できるので、経理担当者の仕事は最終チェックだけになる日もそう遠くはないでしょう。

※2 API(Application Programming Interface)

ソフトウェアが別のソフトウェアを呼び出して利用する機能。たとえば、クラウド会計サービスに銀行のAPIを接続すると、会計サービスの画面から振込や残高照会などの銀行側の機能が利用できる。

田村:その他に注目しているのは、ブロックチェーン※3技術を使った新しい送金プラットフォームを作る動きです。高コストで時間がかかる従来の国際送金システムを電子化することで、高速化と低コスト化が実現できる可能性があります。海外との取引がある企業では、ぜひ利用したいサービスでしょう。

※3 ブロックチェーン

仮想通貨「ビットコイン」を実現した分散型台帳技術。データがネット上に分散し、利用者が相互に監視することで改ざんがされにくいとされる。中央サーバが不要であるため、低コストでの運用が可能といわれる。

まずはスモールスタートで実感することが重要

― 最後にフィンテックを導入する上で重要なポイントを教えてください。

山﨑:人によっては技術の進歩そのものよりも、急激な変化を受け入れることに時間を要するでしょう。我々もそうですが、変化を積極的に受け入れる勇気が必要だと思います。

松山:これまでの20年とこれからの20年では、技術革新のスピード感は比較にならないでしょう。スモールスタートでトライしながら知見を蓄積することで、重要な経営判断が導かれることもあります。

今は仮に失敗したとしても許される局面なので、費用対効果といった杓子定規な価値観だけで判断せず、様々な技術やサービスを試してみることが重要ではないでしょうか。

※本記事は更新日時点の情報に基づいています。法改正などにより情報が変更されている可能性があります。

『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!

『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!

- 特徴

- ご利用企業115万社以上

- 請求書の発行も受け取りもデジタル化

監修者プロフィール

『BtoBプラットフォーム 請求書』チーム 編集部

この記事は、株式会社インフォマートが提供する電子請求書サービス『BtoBプラットフォーム 請求書』チームの編集部が監修しており、経理や会計、請求業務に役立つわかりやすい記事の提供を目指しています。電子請求書TIMESでは、経理・経営に役立つ会計知識、DXによる業務改善、インボイス制度・改正電子帳簿保存法といったトレンド情報をご紹介します。『BtoBプラットフォーム 請求書』は請求書の発行・受取、どちらにも対応し、業務効率化を推進します。

請求書を電子化して、経理業務のコスト削減!

BtoBプラットフォーム請求書の詳細はこちら

『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!

『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!

- 特徴

- ご利用企業115万社以上

- 請求書の発行も受け取りもデジタル化